(왼쪽부터) 정혜련의 ‘35.111302,129.013597’(2021), 왕루옌Wang Luyan의 ‘The Walkers’(2012), 가와마타 다다시Kawamata Tadashi의 ‘Drift Structure Plan’(2010) 앞에 선 안용대 건축가.

안용대 가가건축사사무소를 이끌고 있다. 그의 작업은 건축이 단순한 물리적 실체를 넘어서 도시, 환경, 문화와 공존 가능한 하나의 유기체로서 인식되는 태도를 고민한다. 미술 단체 참여, 전시, 아트 펜스 기획 등 건축과 미술이 문화적으로 확장되는 다양한 시도를 하고 있다.

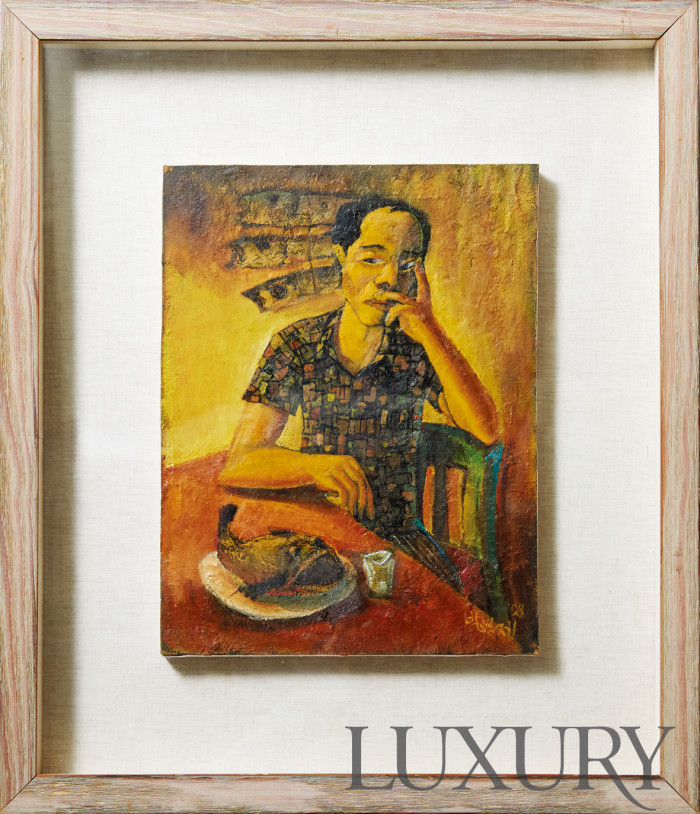

안용대 건축가가의 첫 컬렉팅 작가인 박병제의 ‘자화상’(2008).

부산에 자리 잡은 ‘가가건축사사무소’의 문을 열자마자 직감했다. 이곳의 터줏대감은 질서를 사랑하는 사람이라는 것을. 겹겹이 쌓인 선과 면, 구조를 따라 흐르는 긴장감, 절제된 조형미에 스며든 묘한 견고함까지. 분명 건축가의 시선을 대변하는 장면이었다. 가가건축사사무소를 이끄는 안용대는 건축가이자 컬렉터다. 설계 도면처럼 명확한 눈을 가진 그는 때로는 형태를 흔드는 조형적 울림에 공명하며, 나아가 가격보다는 가치에, 이름보다는 시간에 집중한다. 그래서 아직 충분히 조명받지 못했더라도 미술사에 남을 가능성이 보이면 주저하지 않는다. 그렇게 축적된 작품들은 어느덧 자신만의 논리와 리듬을 지닌 하나의 구조로 이어진다.

갤러리와 미술관을 짓는 건축가로 잘 알려져 있습니다. 이들을 설계할 때 중요하게 여기는 부분은 무엇인가요?

‘미술을 위한 공간’이라는 점을 늘 염두에 둡니다. 현대미술은 설치, 영상, 조각, 퍼포먼스, 평면, 회화 등 매우 다양한 형식으로 표현되기에 중립적이고 절제된 성격을 갖는 것이 바람직하다고 봅니다. 건축이 앞서지 않고 작품이 돋보일 수 있도록, 조형성은 물론 공조·소방·조명 등 모든 설비 장치가 시야에 방해되지 않게 세심히 설계합니다.

공간과 작품의 조화를 위한 콘셉트도 궁금합니다.

작품에 공간을 양보해야 해요. 특정 성격으로 규정되지 않을수록 작가와 작품이 자유롭게 상상력을 펼칠 수 있기 때문이죠. 비어 있을 때보다 작품이 들어섰을 때 더 아름답게 다가오는 장소를 구성하고자 했어요. 조형성이나 연출에 저의 욕심을 줄이고, 미술 작품이 중심이 되는 방향을 지향한다는 뜻입니다. 이러한 태도는 대안 공간 섬의 <도시, 관점과 소통>(2000), 부산시립미술관의 <도시와 미술: 부산의 시간과 공간>(2001), 성곡미술관의 <슈퍼마켓 뮤지엄>(2002), 신세계갤러리 부산의 <(in)active UTOPIA>(2017), 부산현대미술관의

예술과 공간이 조화를 이룬 구체적인 사례를 소개해주신다면요?

2001년 부산시립미술관에서 열린 전시 <도시와 미술>에서 ‘투명 우산과 바코드 숫자’ 작품을 선보인 적이 있어요. 아파트를 상징하는 우산 구조물을 전시실 천장에 매단 다음, 그 그림자가 수묵화처럼 보이도록 했는데요. 이를 통해 ‘부유하는 도시 유목민의 정착지는 어디인지’, ‘그들의 삶을 담아낼 도시환경은 어떤 것인지’ 등을 묻고자 했습니다. 흥미롭게도 당시 건축가는 추상적인 접근을 많이 한 반면, 미술가들은 도시를 실체적으로 다루곤 했어요.

(왼쪽부터) 쉬빙Xu Bing의 ‘Men, Women, Children’(2002) 중 일부, 스가 기시오Suga Kishio의 ‘Underwater System’(2010).

어떤 작품으로 컬렉팅을 시작하셨나요?

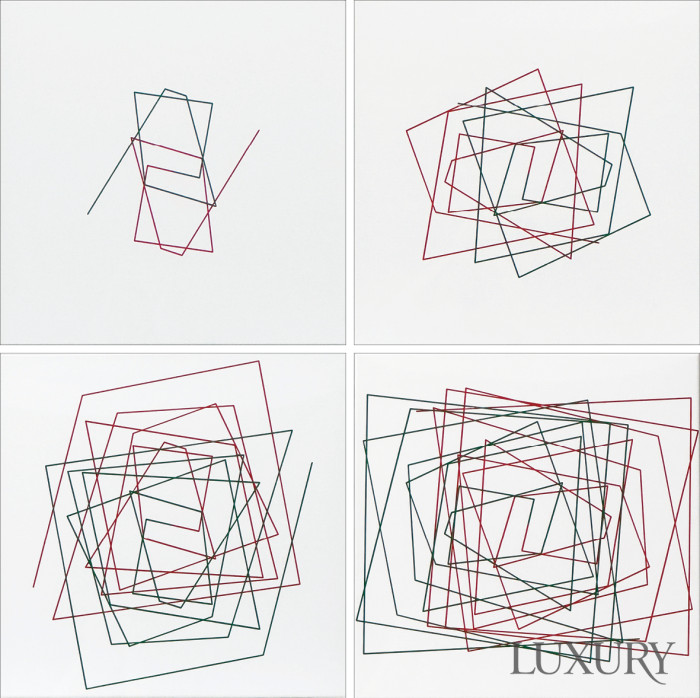

처음 컬렉팅한 작품은 박병제 작가의 ‘산동네 풍경’이에요. 본디 건축주에게 선물하려고 한 점만 구매하려 했는데, 작업에 이끌려 결국 두 점을 선택했어요. 그중 한 점은 지금까지 제 곁에 있답니다. 박병제 작가는 부산의 산동네처럼 가난한 일상의 정서를 그렸는데, 슬픈 그림을 집에 가져갔을 때 아내가 말리지 않고 오히려 좋게 봐준 그날의 풍경이 여전히 기억에 선명해요. 이때부터 제 안에 ‘수집 DNA’가 자라난 것 같아요. 최근 품에 안은 작품은 컴퓨터 아트의 선구자로 유명한 베라 몰나르Vera Molnár의 플로터 드로잉입니다. 어머니에게 쓴 편지에서 출발한 결과물로, 알고리즘을 기반으로 무한히 변형되는 컴퓨터 프로그래밍 기법이 인상적이었어요. 구조적이면서 감성적인 분위기가 깊은 울림을 준 까닭에 여러 점을 소장하게 되었습니다.

“사회가 미처 보지 못하는 지점을 작가는 보고 있거든요. 아름답든 불편하든, 그런 감각을 대신 감당하는 존재라면, 그 자체로 후원받아야 한다고 생각합니다.”

그중 가장 애착이 가는 작품을 꼽자면요?

모두 나름의 이야기가 깃들어 있어 전부 애착이 가지만···.(웃음) 그런데도 부산시립미술관 별관의 이우환 공간과 관련된 작품이 특히 기억에 남습니다. 이곳을 설계하면서 이우환 선생님의 개념을 건축화했는데, 공간과 미술의 관계를 깊이 이해하게 해준 계기가 되었거든요. 작품을 설치하는 동안 선생님과 대화를 나누면서 시야가 확장된 것이 귀한 경험으로 남아 있습니다.

컬렉팅은 어떻게 하시나요?

정해진 방식은 없습니다. 다만, 여유가 부족한 탓에 안목 있는 갤러리스트의 조언에 의지하고 있어요. 제 취향을 잘 알고 있는지라 상황에 맞는 작품을 적절히 추천해주죠. 저 또한 그런 관계를 계속 유지하려고 노력하고 있어요. 한 번 인연을 맺으면 오래가는 성향이기도 하고요. 요즘은 SNS에서 마음을 끄는 작품을 접할 때가 잦아 짬이 날 때마다 보고 배우는 즐거움을 누리고 있습니다.

부산시립미술관 별관의 이우환 공간을 설계할 때 작가에게 선물받은 그림.

그동안 걸어온 길을 바탕으로 컬렉팅을 시작하는 사람들에게 팁을 전한다면?

보편적인 내용이겠으나, 컬렉팅에는 꾸준한 관찰과 공부가 필요합니다. 저는 작가와 예술 세계를 동일시하지 않는 편이라, 직접 대화하기보다는 작가가 남긴 글이나 작업의 전개 과정, 전시 이력과 소장처 등을 살펴보며 작품을 받아들이려고 해요. 실제 그러한 방식이 저에게는 더 객관적이고 집중도 높은 감상으로 이어졌고요. 갤러리와의 관계 역시 마찬가지예요. 신뢰에 기반한 인연이 쌓여야 건강한 사이가 될 테니까요. 그만큼 상호 간에 열린 태도와 성실한 노력이 뒷받침되어야 합니다.

작가와 예술 세계를 동일시하지 않는다는 말이 와닿네요.

작가의 사회적 태도나 인간적인 면이 미술 감상에 영향을 줄 수 있어요. 그러나 이는 별개의 문제라고 생각해요. 작품은 작가의 이성이나 감성, 혹은 무의식적인 흐름에서 비롯된 결과물일 수 있으니까요. 때로는 작가의 의도를 벗어나 저마다의 감동과 해석을 만들어내기도 하죠. 만약 작가 개인에게 실망했다는 명분으로 작품까지 외면한다면, 감상은 지나치게 협소해질 수 있습니다. 그런 의미에서 저는 작품은 작품대로, 작가는 작가대로 분리하려고 합니다.

전현선, ‘밤에 열리는 문’, 2022, 사진: 갤러리2

한 인터뷰에서 미술 신에 건강한 영향을 미치고 싶다고 하셨는데요. 컬렉터의 눈으로 본 오늘날 미술 시장은 어떤가요?

감히 말씀드리자면, 가가건축사사무소를 방문한 건축주들이 자연스럽게 컬렉팅에 눈길을 주는 일이 종종 있었습니다. 건물이 완공된 뒤, 작가와 작품을 연구하면서 컬렉터로 발돋움하게 되는 것이죠. 또 2001년부터 ‘건축은 공사가 진행되는 순간부터 이미 도시와 관계를 맺는다’라는 테제 아래, 부산의 양정동 홍제병원과 연산동 진여원, 민락동 ‘프레임’ 카페 같은 공사 현장에 아트 펜스를 설치하는 등 미술 기획자들과 파격에 가까운 실험을 해왔습니다. 양정동 홍제병원을 예로 들면, 황주리 작가의 작품을 사서 공사 가림막에 19×1m 크기의 30장짜리 대형 작품으로 그렸습니다. 이러한 시도는 건축의 문화적 지평을 넓히고, 건축주를 미술 애호가로 성장시키는 데 긍정적 영향을 미쳤다고 믿어요. 제가 현재 미술 시장 전반을 평가할 위치는 아니지만, ‘관계의 지속성’은 선명하게 느끼고 있습니다. 컬렉터와 미술계는 서로를 단기적 이익이 아닌, 긴 호흡으로 바라보며 신의를 구축해야 합니다. 금전적인 면만 앞세우다 보면 관계는 오래가지 못하니까요. 작품과 작가를 향한 진심 어린 애정이 기반이 되어야 합니다.

어떤 작품을 컬렉팅할지 결정해야 할 때 적용하는 본인만의 기준이 있나요?

작품을 마주할 때마다 저에게 묻는 몇 가지가 있습니다. ‘작가는 미술사에 어떤 자취를 남길 수 있을까?’, ‘세상을 바라보는 작가의 관점은 얼마나 독창적인가?’, ‘그의 시선은 작업에 어떻게 반영되고 있는가?’, ‘작가가 앞으로 꾸준히 자신만의 작업을 이어갈 수 있을까?’ 그리고 ‘지금 눈앞에 있는 작품은 작가의 작업 중 어느 위치에 놓일까?’ 등등. 이런 질문들을 찬찬히 되짚으며 생각의 방향을 잡습니다. 그러나 무엇보다 ‘이 작품을 소장하는 일이 나에게 어떤 의미를 가지는가?’라는 물음에 스스로 납득할 수 있어야 비로소 가치 있는 컬렉팅이라 할 수 있지 않을까요?

베라 몰나르, ‘Aller-Retour(Quadriptyque)’, 2013, 사진: Oniris Gallery

마지막으로, 궁극적으로 컬렉팅을 이어가는 이유를 설명해주세요.

저는 ‘작품을 산다’기보다 ‘작가를 후원한다’는 관점에서 컬렉팅합니다. 예술가는 우리가 미처 보지 못하는 사회의 단면을 감각적으로 포착하는 존재예요. 그러한 역할만으로도 충분히 지지받아야 하죠. 예술은 단순한 미적 대상에 머물지 않으며, 때로는 사회를 자극하고 돌아보게 합니다. 그런 기능을 수행하는 작가라면 시장 논리와는 별개로 응원받고 후원받을 자격이 있습니다.

Related articles