박재훈 서울대학교 서양화 과 학·석사와 네덜란드 헤 이그 왕립예술학교Royal Academy of Art 예술연구 석사를 거친 디지털 조형 작가다. 회화와 오브제 실 험을 기반으로 3D 시뮬레 이션과 미디어 작업까지 영 역을 확장하며, 현실과 가 상이 만나는 새로운 조형 방식을 탐구하고 있다.

대학에서 회화를 전공한 박재훈 작가는 화면을 다루는 감각을 디지털 영역으로 확장하며 고유한 조형 세계를 구축해왔다. 작업 초기에는 회화뿐 아니라 레디메이드와 파운드 오브젝트를 활용한 조형 실험을 했으나, 우연히 비물질적 미디어 작업을 시도하게 되었다. 네덜란드에서 활동하던 시기 팬데믹이 닥쳤는데 당시 도시가 전면 통제되면서 작업실에 갈 수 없었고, 자연스럽게 디지털 기반의 작업들을 탐구하게 됐다. 작가의 이러한 이동은 단절이 아니라 ‘확장’에 가까웠다. “3D 프로그램 안에서도 저는 여전히 그림을 그리고 있다고 생각해요.” 그에게는 화면의 형태만 달라졌을 뿐, 표현하고자 하는 본질은 그대로였다. 붓과 물감이 마우스·키보드·태블릿으로 치환됐을 뿐이다. “현실에서는 그라인더로 자르며 작업실 곳곳에 불똥을 튀겨야 하는 일이 가상 세계에서는 키보드, 마우스 조작 몇 번으로 툭잘라지며 끝나요. 바람의 방향도, 중력도 제가 원하는 대로 조작할 수 있죠. 그 세계에서는 진짜 조물주가 되는 느낌이 들어요.” 물리적 제약이 사라지자 그가 다루는 서사 역시 확장됐다. 회화 시절에는 ‘자신’의 이야기에서 출발했지만, 비물질 세계의 확장성은 더 큰 구조와 정서로 그를 끌어올렸다. 그의 3D 시뮬레이션 대표작 '총체적 난국' 역시 사적인 경험에서 시작됐다. 서울에서 활동할 당시 작업실 천장에 빗물이 샜고, 건물 전체의 구조 문제로 누수를 잡을 방법이 없어 6년 동안 비가 오면 양동이를 놓아야 했다. 슬프고도 우스꽝스러운 현실이 일상이 되던 장면에서 그는 세대를 덮는 무력감을 떠올렸다. “대기업이 잘돼야 그 혜택이 아래로 떨어진다는 낙수 효과가 있잖아요. 그런데 역설적이게도 제 일상에서 낙수는 위에서 물이 새면서 삶이 무너지는 거죠.” 개인이 감당했던 사건이 사실은 시스템 전반의 결함에서 비롯된 문제라는 점을, 그는 디지털 장면으로 치환해 드러냈다. 하지만 작품이 관객에게 과한 해석을 강요하는 일은없다. 영상에 서브타이틀을 넣지 않는 것도 그 이유다. “관객이 작품 안에서 설 수 있는 공간을 주고 싶어요. 작가가 너무 말을 많이 하면 관객이 들어올 자리가 없거든요.” 그렇다고 작품이느슨한 건 아니다. 그는 스스로에게 ‘3초 법칙’을 부여했다. “갤러리에서 영상이 나오면 대부분 3초 정도 보다가 지나가잖아

요. 그 3초를 잡아둘 수 없다면 실패라고 생각했어요.” 광고 편집 리듬을 분석하고, 영화 속 컷 전환을 연구하며 시각적 긴장감과 여백을 조율하는 방식은 영상 완성도를 끌어올린 핵심이다. 비주얼 아트의 형식 또한 회화적 전통과 연결된다.

‘사건의 지평’, 3D 시뮬레이션 비디오, 2021

그는 정형화된 16:9 화면 비율을 답습하지 않고, 원형·파노라마·비정형 프레임을 적극적으로 제작한다. 이는 프랭크 스텔라의 셰이프트 캔버스 전통과 맞닿아 있다. “회화가 캔버스의 형태를 바꿨듯 미디어도 바뀔 수 있다고 생각했어요.” 국내 전시 환경에서 미디어 작업은 설치 제약이 많지만, 그는 벽을 해치지 않는 필름형 전선까지 찾아가며 완성도를 끝까지 밀어붙인다. “여전히 자신은 회화 작업에 있다”는 그의 말 속 굳은 심지가 이 지점에서 느껴진다. 최근 그는 디지털 화면 중심의 작업과 함께 3D 프린팅 기반 조각·오브제의 물리적 조형 실험도 병행하고 있다. “8년간 비물질 작업을 했더니, 재료를 만지는 게 그리워지더라고요.” 산업적 구조, 종교적 패턴, 고대 문명의 기하학적 형태 등 인간이 축적해온 조형 언어를 탐구하며, 산업적 효율성과 종교적 상징이 교차하는 접점을 작품에 녹여내고 있다. 결국 그에게 회화·조각, 디지털·물리의 구분은 중요하지 않다. 이미지가 ‘어떻게 존재하고 나타나는가’를 탐구하는 연속적 방법론만이 그의 관심사다. 작가는 2026년 1월 삼청동 WWNN에서 디지털 이미지와 3D 프린팅 조형을 아우르는 개인전을, 4월에는 네덜란드 알크마르 대성당에서 미디어 월 중심의 전시를 선보일 예정이다.

INSPIRATION IN LIFE

박재훈 작가의 예술적 지평을 거듭 넓혀준 영감들.

작가가 즐겨 쓰는 VAVA 아이웨어는 불필요한 장식을 덜어낸 선과 구조가 특징이다. 형태가 기능을 그대로 드러내는 이 절제된 디자인에서

그는 사물을 보는 자신의 감각과 이어지는 구조적 아름다움을 발견한다.

ⓒ Museo del Prado 벨라스케스의 ‘시녀들’은 ‘누가 누구를 보고 있는가’라는 질문을 끝없이 만들어내는 회화다. 화면 안팎의 시선이 얽혀 만들어내는 구조를 흥미롭게 바라보며, 디지털 화면을 구성할 때도 이러한 ‘시선의 틀’을 고민한다.

© 1997 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, ND 미야자키 하야오의 〈모노노케 히메(원령공주)〉는 어릴 때부터 반복해 본

인생 애니메이션이다. 늑대 신 모로와 아시타카의 붉은 사슴 야쿠루의 털이

흔들리고, 숲의 바닥에서 꽃이 피어오르는 등 자연이 스스로 숨 쉬는 장면들이

자연을 ‘하나의 주체’로 바라보는 감각을 남겼다. 또한 현실 속 자연의

움직임을 완벽에 가깝게 묘사한 디테일에서도 끝없는 영감을 받는다.

ⓒ Brembo 슈퍼카의 바퀴를 멈추게 하는 브렘보Brembo의 브레이크 ‘캘리퍼’는 높은

열과 강한 압력을 견뎌야 하는 기능적 조건 때문에 특유의 곡선과 구조가

만들어진다. 장식 없이 ‘필요’만으로 결정된 이 형태는 엔지니어링이 만든

조형성이 얼마나 강력한지를 보여준다. 기능이 형태를 밀어붙일 때 생기는

긴장감이 그에게도 중요한 감각적 기준으로 작동한다.

“이걸 쓰지 않으면 아무것도 할 수 없다”고 말할 만큼 작가의 핵심적

작업 도구인 ‘스페이스 네비게이터’. 작은 조이스틱처럼 생긴 이 장비로

3D 공간을 ‘비행하듯’ 이동하며 작업한다.

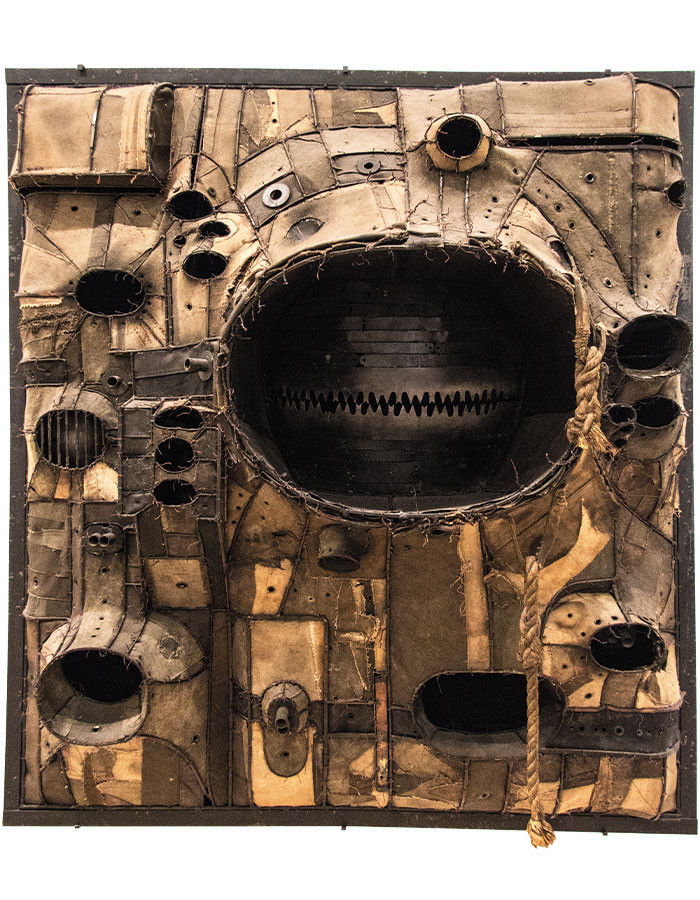

ⓒ Whitney Museum of American Art, Andrew Moore 미국 조각가 리 본테쿠Lee Bontecou의 작품은 그에게 “말하지 않아도

감정을 느끼게 하는 힘”을 가진 작업으로 남아 있다. 금속과 천이

만들어내는 깊고 어두운 공간에서 전쟁의 흔적과 상처가 떠오르는데,

이처럼 설명적이지 않은 감정의 전달을 자신의 작업에서도 지향한다.

데이비드 보위의 ‘Space Oddity’는 우주로 내딛는 인류의 감각을 가장 정확히 포착한 곡이다. 작가는 톰 소령과의 교신이 끊기는 마지막 순간, “마치 우주 한가운데에 혼자 떠 있는 듯한 기분이 든다”고 말한다. 고립된 공간, 부유하는 몸, 설명되지 않는 감정의 잔향이 그의 시각적 ‘여백’ 감각과 맞닿는다.

ⓒ 간송미술관 신윤복의 ‘단오풍정’은 <조선왕조실록>보다 당시의 공기를 더 생생하게 느끼게 해주는 그림이라고

작가는 말한다. 작가는 공식 기록에 드러나지 않는 여성들의 몸짓과 생활의 장면이 시대의 현실을

직접적으로 전하는 방식에 주목하며, 이미지를 ‘시간을 증언하는 또 다른 언어’로 바라본다. 이러한 회화의

디테일은 동시대 작업자가 무엇을, 어떻게 현실로부터 기록해야 하는지 다시 생각하게 하는 지점이다.

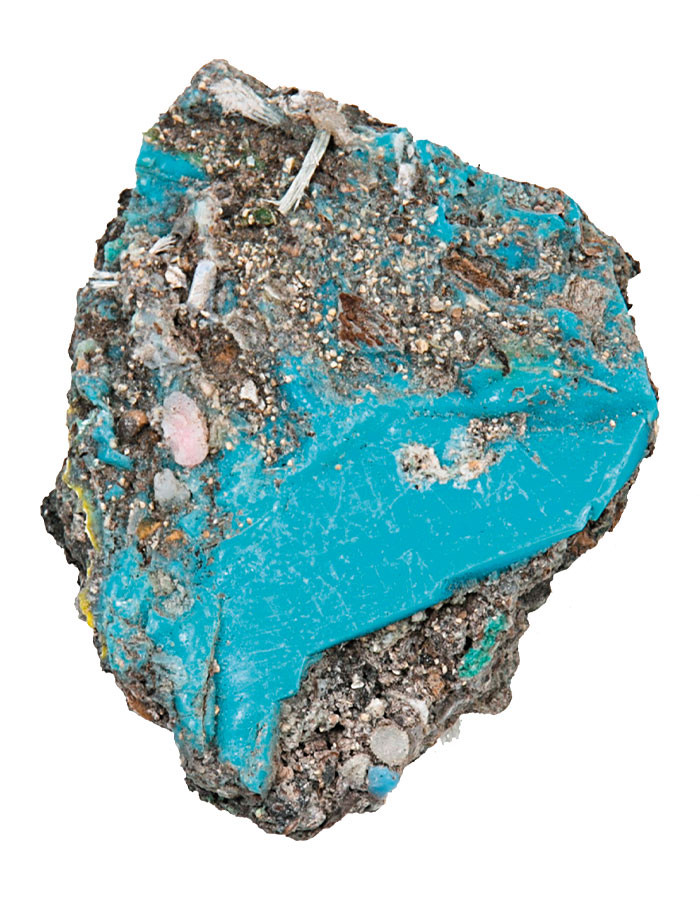

ⓒ Kelly Jazvac 플라스티글로머레이트는 플라스틱과 자연의 잔해가 한 덩어리로 굳어 생긴 신지질학적 물질이다. 인간의 시간과 자연의 시간이 한 지점에서 포개지는 이 장면을 통해 그는 동시대의 새로운 물질성을 사유한다.

Related articles