(왼쪽부터) 전현선의 ‘When You Believe’(2023), 빌리 리초Willy Rizzo가 디자인한 가구,

심문섭의 ‘The Presentation’(2022). Piaget Apartment Vendôme

알렉상드라 팽 파리에서 아시아 동시대 미술의 지평을 넓혀온 아트페어 디렉터이자 컬렉터. 마케팅·커뮤니케이션 경험과 현장 감각으로 2015년 파리 최초의 아시아 현대미술 전문 아트페어 ‘아시아 나우’를 론칭했다.

파리 최초의 아시아 현대미술 전문 아트페어 ‘아시아 나우ASIA NOW-파리 아시안 아트페어’를 총괄하고 계세요. 유럽의 중심에서 동시대 아시아 미술을 만난다는 사실이 인상적입니다.

시작은 거창한 계획보다 순수한 호기심이었습니다. 2005년 즈음 중국 동시대 미술에 주목해 컬렉션을 재구성하던 사촌들과 중국을 여행하며 조금씩 관심이 생겼습니다. 이후 2010년 상하이 엑스포를 계기로 머문 시간이 길어지면서 베이징과 상하이의 수많은 작가 작업실과 갤러리를 방문한 적이 있어요. 중국 현대미술 전문가이자 비평가·큐레이터인 필립 티나리Philip Tinari와 처음 찾은 UCCA, 예술 공간이 밀집한 798 예술구에서 마주한 작품은 전통과 급진적 실험이 겹쳐 있었고, 발산하는 에너지가 정말 대단했죠. 완성도와 밀도도 치밀했고요.

여행을 마치고 돌아와보니 프랑스에서는 이런 풍경을 보기 어렵더군요. 그때 ‘아시아와 유럽의 가교가 되자’라는 결심이 섰고, 이는 2015년 ‘아시아 나우-파리 아시안 아트페어’ 설립으로 이어졌습니다. 같은 해 ‘제56회 베네치아 비엔날레’ 기간에는 첫 비영리 프로젝트도 진행했어요. DSL 컬렉션과 협업한 전시 <오늘의 글쓰기는 내일의 약속이다The Writings of Today are a Promise for Tomorrow>에서는 중국 작가 정궈구Zheng Guogu와 양장 그룹Yangjiang Group의 작업을 마르티나 코펠-양Martina Koppel-Yang 박사의 큐레이션으로 팔라초 모로치니Palazzo Morozini에서 공개하며, 아시아 동시대 미술의 에너지를 유럽에 본격적으로 전달하는 계기가 되었습니다.

아시아 미술에 끌린 특별한 이유가 있나요?

동시대 아시아 예술은 장인 정신과 전통을 지키면서도 생태, 이주, 정체성 같은 오늘의 의제를 정면에서 논의하고 실험합니다. 초창기에는 특정 지역의 신진 작가에게 주목했지만, 지금은 매체를 다루는 태도와 방식에 더 관심이 있어요. 예로, 팔레스타인 작가 미르나 바미에Mirna Bamieh는 발효를 매체로 삼고, 음식과 스토리텔링을 결합해 팔레스타인의 집단 기억과 정체성을 풀어내고요. 대만 작가 차웨이 차이Charwei Tsai는 불교 경전을 종이·조개껍질·식물 같은 다양한 재료에 손글씨로 옮겨 무상함과 순환을 시각화합니다. 이런 작업은 미적 오브제를 넘어 삶과 공동체를 성찰하게 하는 힘이 있습니다.

실제로 2021년에는 ‘의식의 각성Awakening of Consciousness’이라는 테마 아래, 서아시아 확장의 일환으로 테헤란에서 활동하는 갤러리들을 초대했어요. 특히 큐레이터 오딜 뷔를뤼로Odile Burluraux가 기획한 영상 프로그램 ‘불타는 날개Burning Wings’는 이란 여성 작가 10인의 작업을 소개한 것으로, 페어가 문화적 플랫폼으로서 외연을 넓혔음을 상징하는 사례입니다.

신비로운 빛을 발하는 하드 스톤 다이얼을 조형적으로 재해석한 피아제의 아트워크.

작품을 고를 때 무엇을 가장 중시하시나요?

컬렉터, 페어 디렉터라면 누구나 같은 마음일 거예요. 저는 작품을 그저 벽에 거는 장식품으로 보지 않습니다. 연결을 여는 매개로 이해하죠. 기준은 세가지예요. 첫째, 전통과 현재의 언어가 긴장감 있게 만나는가. 둘째, 감각적 인상이 관람자와의 소통을 이끄는가. 셋째, 리서치와 제작 과정이 충분히 치열한가. 무엇보다 핵심은 작가와의 신뢰입니다. 오랜 시간 대화를 하면서 작품이 품은 윤리를 함께 고민할 수 있어야 하니까요. 대표적으로 몽골 출신 작가 오돈치멕 다바도르지Odonchimeg Davaadorj는 신체와 토템적 이미지를 결합해 지역적 경험을 보편적 질문으로 확장하고, 쿠웨이트 태생으로 파키스탄에서 성장한 함라 아바스Hamra Abbas는 대리석에 상감기법으로 종교·정치적 맥락을 비판적으로 새깁니다. 예술은 단기 유행이 아니라 긴 호흡의 교류에서 피어난다고 믿습니다. 그래서 종종 작가들에게 물어봐요. “당신의 작업이 관객에게 어떤 감각을 남기길 바라나요?”라고요.

요즘 신진 작가를 발굴할 때는요?

‘지역적 맥락이 분명하면서도 보편적 주제에 닿는가’, 그리고 ‘장기적으로 성장할 수 있는 잠재력을 지녔는가’를 봅니다. 사진 매체를 해체하고 재조립해 기억과 정체성, 디아스포라적 경험을 세련되게 시각화하는 프랑스계 베트남 작가 뉴 쑤언 흐어Nhu Xuan Hua의 경우 가족 아카이브와 이주라는 사회적 서사를 탐구하죠. 피 피 오아인Phi Phi Oanh은 베트남 옻칠을 현대적으로 변형하는 작가인데요. 투명성과 반사성을 지닌 옻칠을 회화와 설치로 실험 및 확장하는 것은 전통 기술의 현대적 전환이라는 측면에서 가능성을 보여줍니다. 지역의 뿌리와 국제적 공감대를 이끌어내는 이런 작업들이야말로 앞으로 멀리 나아갈 수 있는 원동력이 된다고 생각합니다.

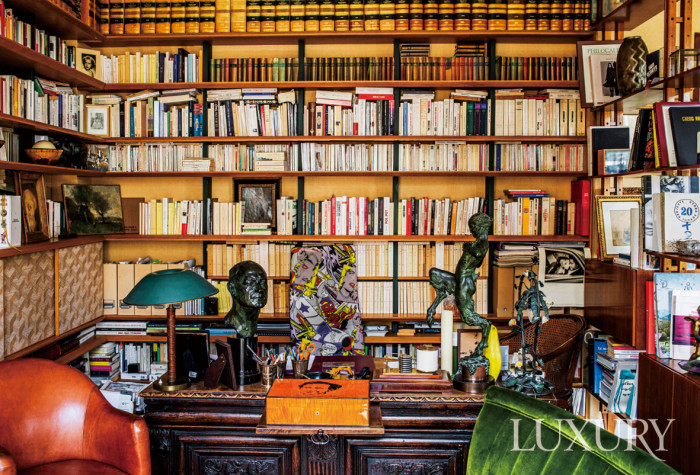

다양한 아트 서적과 오브제로 가득한 알렉상드라 팽의 서재.

젊은 관객, 컬렉터와 어떤 방식으로 관계를 맺고 싶은지요?

접근성과 공감이 무엇보다 중요해요. 아시아 나우는 젊은 세대 컬렉터와 새로운 관객층을 끌어들이기 위해 디지털 친화 매체를 적극적으로 활용해왔습니다. 예를 들어, 2024년 인도 델리의 프라메야 아트 파운데이션Prameya Art Foundation이 큐레이션한 샤르자 아트 파운데이션Sharjah Art Foundation의 아카이브 영상을 상영했고, 작가 꾸인 종Quynh Dong은 회화·영상·퍼포먼스를 결합한 실험적 영상 작품 ‘Diary of Love’를 상영했습니다. 또 싱가포르 작가 응 준 키앗Ng Joon Kiat은 팬데믹 이후 인터넷 커뮤니티와 디지털 미학, 환경·정치적 경계를 넘는 회화 프로젝트 ‘The Seas are All Shared’를 선보이며 국경을 초월한 정체성과 세계적 연대의 메시지를 전했습니다. 이러한 시도는 디지털 환경에 익숙한 세대의 호기심을 자극하고, 작품을 새로운 언어와 감각으로 체험하게 하는 방식입니다.

피아제와 협업해 방돔 광장 인근에 장인 정신·디자인·현대미술이 교감하는 공간을 조성했다.

파리에서 아트페어를 운영하면서 아시아 현대미술에 대한 인식이 달라졌다고 체감하나요?

네, 분명히 달라졌습니다. 2015년 18개 갤러리로 시작했던 페어가 이제는 70여 개 갤러리와 20여 개국 작가들이 참여하는 무대로 커졌으니까요. 에스더쉬퍼Esther Schipper나 카이카이 키키Kaikai Kiki 같은 유명 갤러리도 합류했고, 퐁피두 센터와 빅토리아 & 앨버트 뮤지엄 같은 기관들도 점점 더 긴밀하게 협력하고 있어요.

우리의 여정은 중국 동시대 미술에서 출발해 남·동·중앙·서아시아 등으로 확장해왔습니다. 아시아 나우는 아시아와 디아스포라의 목소리를 증폭시키는 기획형 아트페어로, 창립 10년을 맞은 지금 동서양을 가로막아온 현실적·상상적 경계를 초월하겠다는 초기 비전을 확고히 하고 있어요. 이는 2015년 베네치아 비엔날레에서 나타샤 긴왈라Natasha Ginwala가 기획한

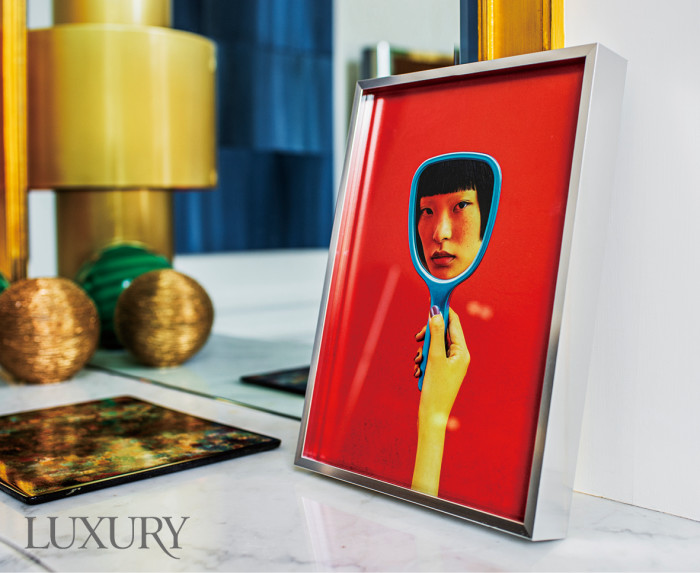

Nhu Xuan Hua, ‘Chen’, 2016. Piaget Apartment Vendôme.

아시아 나우의 핵심 DNA는 무엇인가요?

항상 강조하는 세 단어가 있어요. 발견, 대화, 공동 창작. 저희는 거래의 장에서 나아가, 새로운 작업을 직접 커미션하고 협업을 통한 생산 플랫폼을 구축하는 데 방점을 찍습니다. 저는 세계가 하나의 축으로만 움직이지 않고, 여러 개의 중심이 서로 얽혀 있다고 생각합니다. 그래서 앞으로는 국제적 협력, 교육, 디지털 확장을 강화해 더 많은 사람이 예술을 감상하는 것은 물론, 직접 현지에 살아보는 기회를 만들고 싶어요.

패스트푸드 포장지로 제작한 신민의 작품.

지금 이 시점에서 세계 미술 시장에서 아시아의 위상을 키워드로 꼽는다면요?

융합, 이동, 장인성, 연대, 다중 중심성을 꼽을게요. 아시아 예술은 오래된 기술과 첨단의 방법을 동시에 불러내고, 경계를 가로지르는 서사로 공감을 확장하며, 공동체적 감각을 새로운 미학으로 전환합니다. 그리고 저는 그 다리를 놓는 것이 저와 아시아 나우의 역할이라고 확신합니다.

다다시 가와마타Tadashi Kawamata의 ‘Tree Hut in Tremblay n°42’(2020) 앞에 선 알렉상드라 팽. Piaget Apartment Vendôme.

나쓰코 우치노Natsuko Uchino의 ‘Verre XII(Vert)’(2023).

Piaget Apartment Vendôme.

(왼쪽부터) 프란체스코 시메티Francesco simeti와 울라 폰 브란덴부르크Ulla von Brandenburg의 작품.

(왼쪽부터 시계 방향으로) 파트리크 킴 구스타프손Patrick Kim-Gustafson의 ‘Mirror’(2024),

디안나 세틀스Dianna Settles의 ‘Self Annihilation Alongside the Rubble’(2024),

오돈치멕 다바도르지의 ‘Totem’(2020). Piaget Apartment Vendôme

Related articles