전통 한옥의 기둥과 보 구조물에서 영감받아 디자인한 스튜디오 신유의 ‘린 컬렉션Lin Collection’. © STUDIO SHINYOO

건축적 구조미가 느껴지는 스튜디오 신유의 스탠드 조명. © NINEVON STUDIO

햇빛과 바람, 비와 계절이 오랜 세월 빚어낸 결과물. 나무는 태어날 때부터 이미 이야기를 품은 재료다. 표면에 새겨진 나이테와 결은 나무가 지나온 시간을 드러내고, 속살 깊이 머금은 향과 질감은 저마다의 고유성을 만들어낸다. 잘 건조된 목재가 장인의 손에 닿으면, 자르고 깎고 다듬고 이어 붙이는 과정을 거치며 제 모습을 드러낸다. 단단하면서도 온기를 지닌 이 물성은 실용의 도구이자 예술의 매체로, 오래전부터 우리의 삶과 함께했다. 우리나라 목공예의 역사는 선사시대까지 거슬러 올라간다. 그 시절 나무 그릇과 도구는 생활과 의례에 쓰였고, 삼국과 고려 시대에는 건축, 가구, 악기로까지 영역이 넓어졌다. 조선에 들어서면서 기술은 더욱 정교해졌다. 문갑·소반·함·책장 등 생활 가구뿐 아니라 창호와 장식품에서도 뛰어난 솜씨가 발휘됐다. 옻칠과 나전 같은 조각 장식은 목공예를 단순한 기능을 넘어 예술의 경지로 끌어올렸다. 하지만 근대화 이후 금속과 플라스틱 같은 산업 재료가 보급되면서 목공예의 입지는 점차 줄어들기 시작했다. 다시 전환점을 맞은 것은 20세기 후반. 산업화가 만든 획일적 물건에 대한 피로와 함께, 재료 본연의 온기와 느린 제작 과정의 가치가 재조명되기 시작했다. 나무는 기능적 가구를 넘어 조형적 매체로 부각되었고, 작가들은 표면의 결, 색감, 빛과의 상호작용을 통해 나무만의 언어를 형성했다. 같은 목재라도 가공 방식과 마감 기법에 따라 완전히 다른 성격을 띠기 때문에 조각, 설치, 오브제 등 다양한 형태로 변주됐다. 이 과정에서 전통 목가구의 짜맞춤, 현대 디자인과 결합한 미니멀한 형태 등 다채로운 실험이 이어졌다. 오늘날 목공예는 실용과 예술의 경계를 허물며 확장되고 있다. 건축적 조형물에서부터 감각을 바꾸는 설치 작품, 공공 미술에 이르기까지 그 쓰임은 한층 넓어졌다. 작가들은 수백 년 전부터 내려온 짜임과 결속의 기술을 지키면서 현대의 디자인 감각과 첨단 기술을 더해 새로운 미감을 만들어낸다. 나무는 여전히 살아 있는 재료다. 장인의 손끝에서 새 숨을 얻어 오늘도 우리의 일상과 예술 속을 유영한다. 변화하는 시대 속에서도 나무가 품은 온기와 이야기는 사라지지 않고 묵묵히 다음 시간을 향해 나아간다.

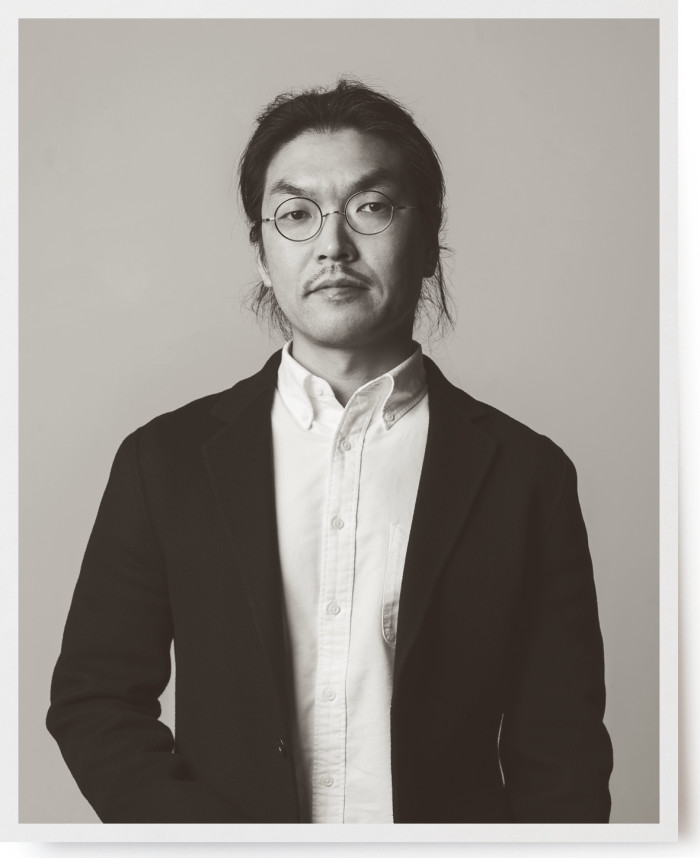

전통과 현대를 잇는 짜맞춤의 미학, 권원덕

먹으로 그린 듯한 독특한 무늬를 지닌 먹감나무 서랍장.

‘법고창신 등’. 작가는 법고창신法古創新을 주제로

다양한 작품을 선보인다.

‘법고창신 등’. 작가는 법고창신法古創新을 주제로

다양한 작품을 선보인다.

권원덕은 전북특별자치도 무형문화재 제19호 소목장 고故 조석진의 문하에서 전통 가구 제작을 배웠다. 못 하나 쓰지 않고 나무와 나무를 짜맞추어 구조를 완성하는 정교한 ‘짜맞춤’ 기법은 그에게 작업의 뼈대이자 정신이다. 하지만 그는 전통 기법을 그저 보존하는 데만 머물지 않는다. 과거 장인의 손끝에서 전해진 지혜를 오늘의 생활양식에 맞게 풀어내며, 새로운 쓰임과 미감을 부여한다. 홍익대학교 대학원 목조형가구학과를 졸업한 작가는 재단법인 예올의 ‘젊은 공예인상’(2017)을 수상하고 창덕궁 국빈 의자 제작에 참여하는 등 전통 목공예의 가치를 알리는 다양한 활동을 이어왔다. 핵심은 ‘나무와의 대화’다. 인위적 장식을 덜어낸 단순한 형태 속에 깃든 것은 장인의 느린 손길과 집중, 그리고 긴 호흡이다. 그의 작업은 전통과 현대의 경계를 유연하게 넘나든다. 조선의 가구가 지닌 고유의 구조미와 비례감은 유지하면서도, 현대 공간에 어울리는 간결한 선과 면, 그리고 기능적 쓰임을 담는다.

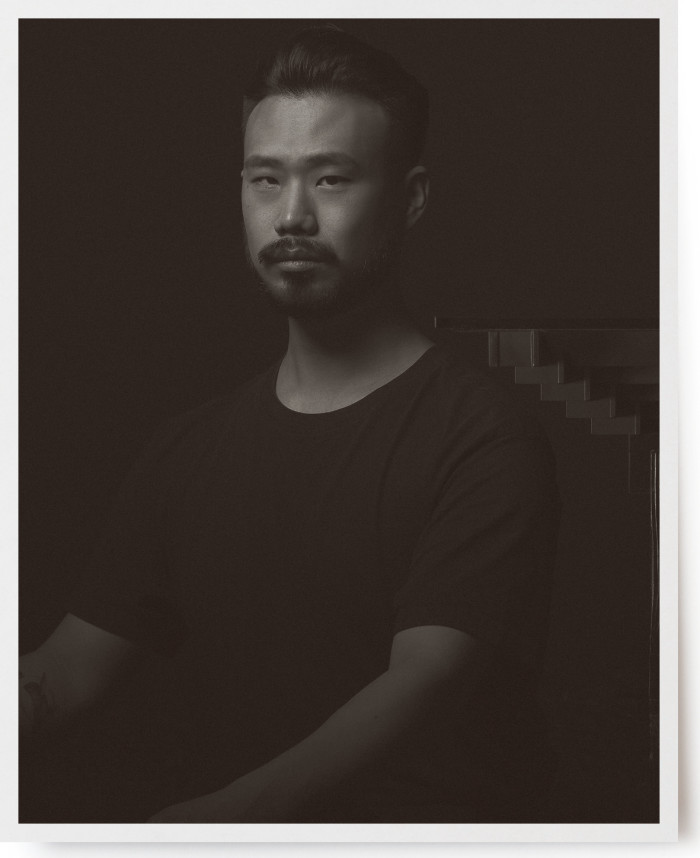

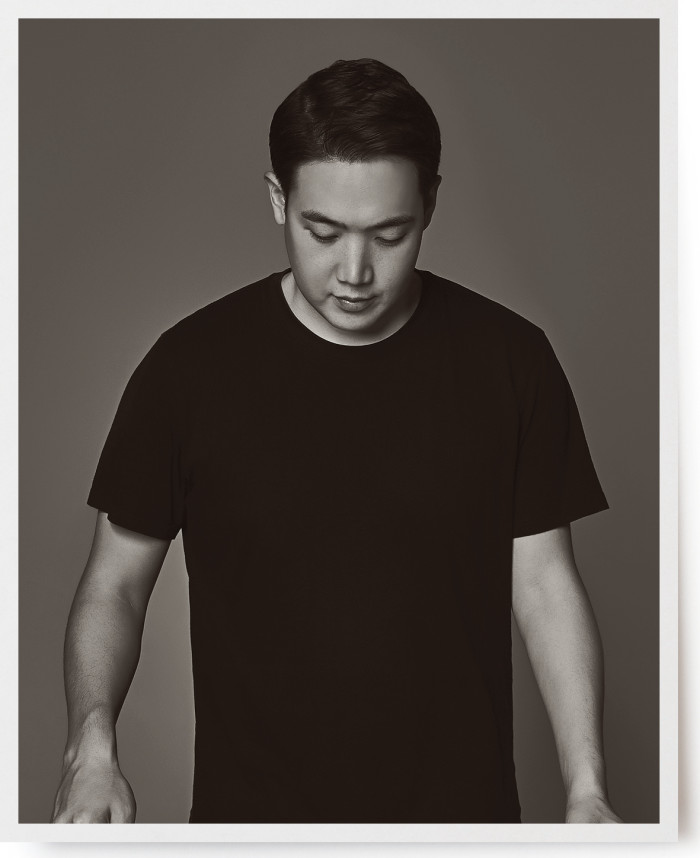

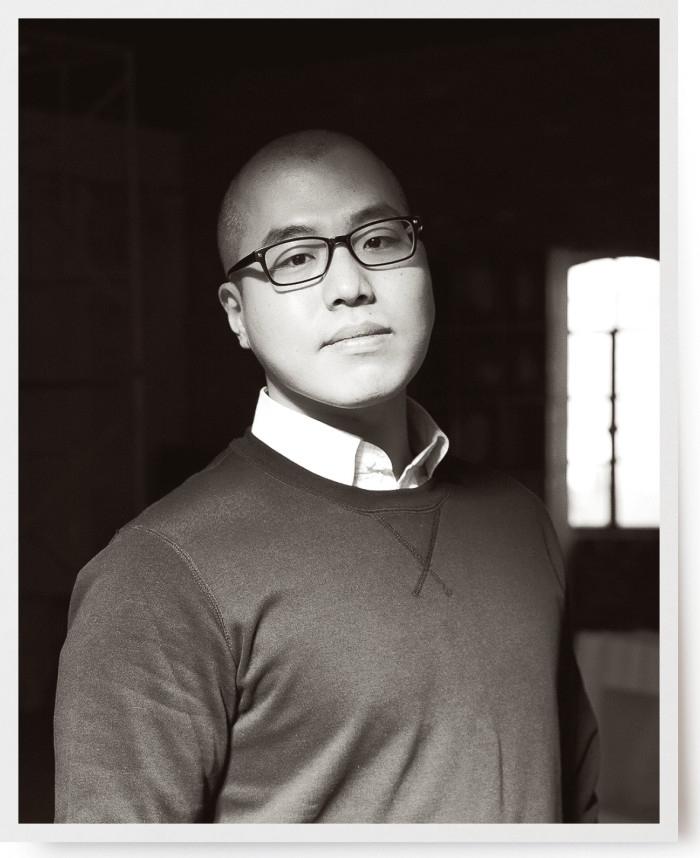

시대를 관통하는 번역, 스튜디오 신유

© STUDIO SHINYOO 런던 사치 갤러리에서 처음으로 선보였던 ‘시류Siryu’ 시리즈.

유승민과 신용섭이 함께 이끄는 스튜디오 신유는 “디자인은 번역이다”라는 철학 아래, 사람과 공간, 자연을 잇는 가구를 만든다. 그들에게 디자인은 단순한 형태 제작이 아니라, 재료와 장소가 지닌 맥락을 읽고 현대의 언어로 옮기는 과정이다. 스웨덴의 로컬 목공방 겸 가구 디자인 스튜디오에서 출발한 이들의 가구는 단단한 구조와 절제된 선, 세심한 디테일 속에서 나무의 본질을 표현한다. 전통의 재해석을 목표로 하면서도, 어느 문화권에서나 보편적으로 공감할 수 있는 미학을 탐구하며 가구와 오브제, 공예의 경계를 유연하게 넘나든다. 대표작 ‘린 컬렉션Lin Collection’은 한국 목조건축과 고대 건축에서 공통적으로 발견되는 ‘기둥과 보’ 구조를 현대적으로 재해석한 시리즈. 전통 건축의 비례와 여백, 구조를 적용해 테이블·스툴 등으로 선보였으며, 나무가 지닌 온기와 구조미를 동시에 담아냈다.

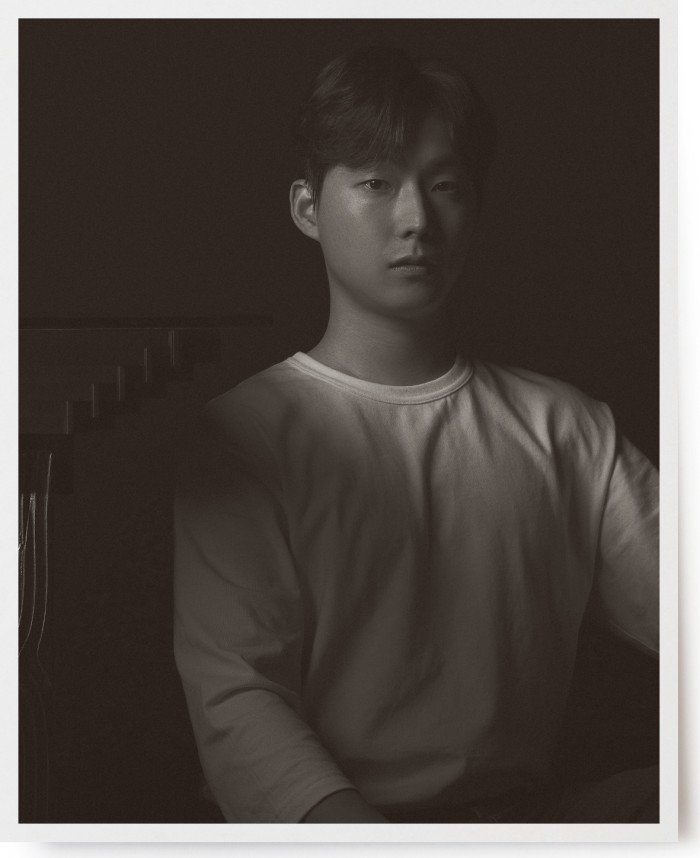

분절이 만든 균형, 손신규

참나무와 스테인리스 소재의 병치가 돋보이는 ‘분절’ 시리즈.

2019년 <분절>전을 위해 운현궁에서 촬영한 작품.

손신규는 전통 목재와 현대 산업 재료의 상반된 미감을 하나의 구조 안에 병치한다. 한옥에서 쓰이던 목재와 돌은 본연의 질감과 세월을 품으며 절제와 내적인 가치를 드러내고, 스테인리스 등 산업 재료는 직선성과 표면성, 효율성을 강조한다. 그는 이 상반된 재료를 억지로 융합하지 않고, 각자의 형태와 논리를 유지한 채 나란히 놓아 경계와 분절을 그대로 드러낸다. 이 상태는 단절과 양립의 긴장을 동시에 담아내며, 전통과 외래 문화가 병존해온 한국 현대사의 단면을 은유한다. 선반과 스툴, 테이블 등으로 선보이는 그의 가구는 기능성을 지니면서도 건축적 구조와 조형성을 결합해, 한국적 정체성과 동시대적 감각을 아우르는 시각언어로 확장해간다.

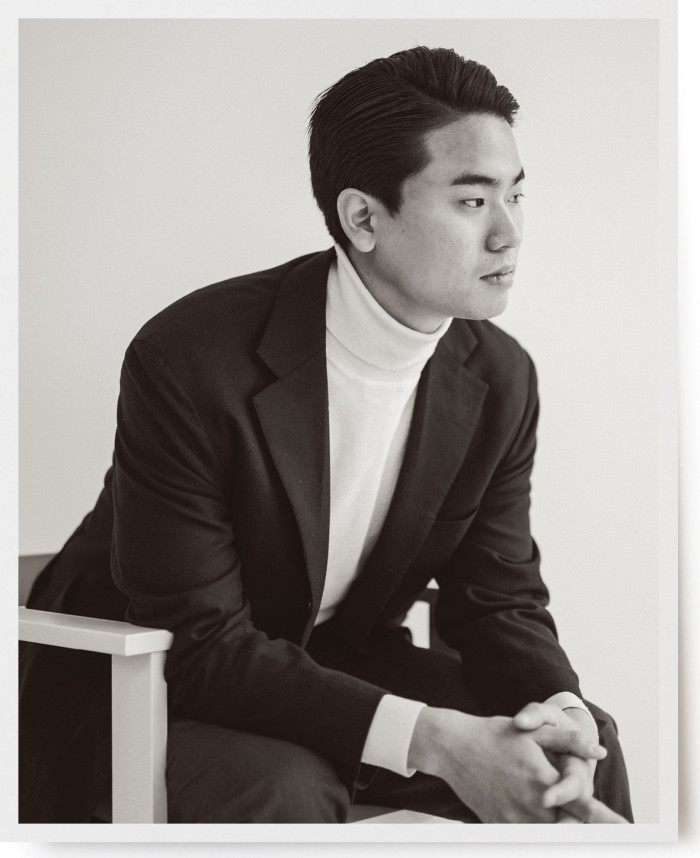

유기적 형태를 입은 아트퍼니처, 김윤환

의도치 않은 자연의 흐름을 형상화한

‘Unintended’ 시리즈.

김윤환의 작업은 기능적 기반 위에 유기적인 형태와 조형적 실험을 결합한다. 생명체의 유연하고 자유로운 실루엣에서 영감받은 곡선과 구조는 복잡하면서도 조화롭다. 반복, 리듬, 곡선의 흐름은 김윤환의 작업 전반을 관통하는 핵심 요소. 대표적 시리즈 ‘Unintended(의도하지 않은)’는 그가 추구하는 태도를 잘 보여준다. 주로 목재를 사용하지만, 때에 따라 황동이나 알루미늄 같은 금속 주물을 더해 재료의 폭을 넓힌다. 손 스케치로 시작해 컴퓨터 모델링과 CNC 가공을 거쳐, 반복적인 수작업 샌딩과 마감으로 완성도를 높인다.

곡선과 구조의 경계에서, 곽철안

전통 서예의 획을 조형 요소로 재해석한

‘Cuboid Stroke’ 시리즈.

곽철안은 전통 서예의 ‘획’을 조형 요소로 재해석해, 평면의 움직임을 공간 속 입체 구조로 전환한다. 벤딩 합판을 곡선으로 성형해 직육면체 같은 기본 구조를 만들고, 이를 조합해 시각적으로 유려한 곡선과 볼륨감을 구현한다. 그는 제작 과정을 ‘종이접기’에 비유한다. 3D 프로그램으로 설계도와 전개도를 만든 뒤 이를 실제 목재로 구현해 입체화하는 방식이다. 설치와 해체가 용이해 공공 공간이나 건축 미술 분야에서도 주목받는 방식이다. 다양한 프로젝트를 통해 자신만의 언어를 확장한 그는 오늘날 가구와 조각, 디자인과 순수 미술의 경계를 허물며 나무라는 재료의 가능성을 끝없이 탐구하고 있다.

Related articles