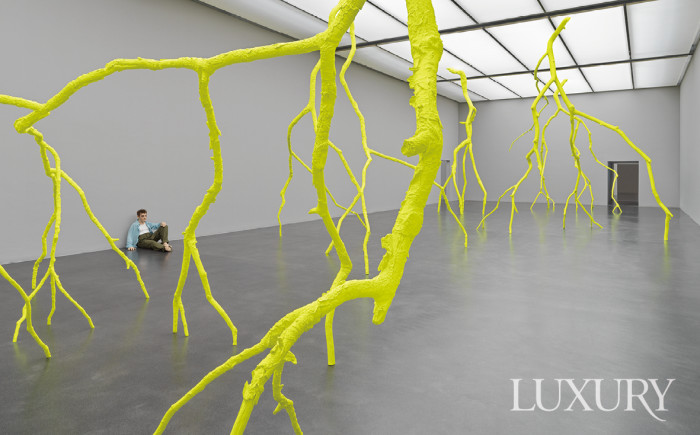

© Ugo Rondinone, Courtesy of the Artist and Gladstone, Photo: Samuel Schalch

우고 론디노네 오스트리아 빈 응용예술대학교에서 수학한 후 1997년 뉴욕으로 이주해 지금까지 거주하며 활동하고 있다. 그는 설치, 영상, 조각, 회화 등 매체를 가로지르며 빛, 시간, 자연을 주제로 한 대형 프로젝트와 공공 설치 작업으로 국제 무대에서 주목받아왔다.

Ugo Rondinone, ‘einundzwanzigsterjulizweitausendfünfundzwanzig’ & ‘sechsundzwanzigsterjulizweitausendfünfundzwanzig’, 2025,

© Ugo Rondinone, Courtesy of the Artist and Gladstone Gallery

“제 작품이 전 세계 곳곳에 전시되어왔지만, 우연히 마주치는 일은 거의 없습니다. 그래서 기억에 남는 도시를 꼽기도 어렵고요. 올여름만 하더라도 뉴욕 롱아일랜드에서 각기 다른 성격의 전시 3개를 동시에 진행하고 있어요.” 우고 론디노네의 작업은 어디에나 있고 어디에도 있다. 다시 말해, 시공간에 고정되지 않는다는 의미다. 열정적인 컬렉터의 컬렉션 룸에도, 사람들이 꿈꾸는 휴양지에도, 손바닥 위 스마트폰 화면에도, 조금만 발걸음을 옮기거나 손가락으로 스와이프하면 작가의 서정적인 세계와 맞닿는다. 이와 관련해 그에게 ‘예기치 않은 조우의 감정’과 ‘특별히 기억에 남는 도시’에 대해 물었을 때 돌아온 답변은, 기대와는 달리 작업의 서정과 대비되는 담담함이어서 퍽 인상적이었다. 우고 론디노네에게 조각과 설치는 자아의 연장으로 규정되지 않는다. 감정과 개념, 타인과 세계를 묶어내는 매개라는 믿음에서 온 독립적 존재로 여겨진다. “작품은 저를 있는 그대로 표현한 것이 아니에요. 오히려 사람들을 둘러싼 세계와 연결하고, 그 안으로 끌어들이는 장치에 가깝습니다.” 그는 특정 지역성에 얽매이지 않는 대신, 작품이 어떤 맥락에 놓이고 어떤 관계를 발생시키는가에 예민하다. 작품이 보는 이의 감각과 해석을 달라지게 해야 하기 때문. 그렇기에 우고 론디노네의 전시는 작품을 배치하는 수준에서 나아가 공간-신체-동선이 얽히는 관계가 설계돼야 온점을 찍는다.

‘Seven Magic Mountains’, Public Art Fund, Nevada Museum of Art, Las Vegas, NV, 2016, Courtesy of the Artist, Art Production Fund, Nevada Museum of Art, and Gladstone, © Ugo Rondinone, Photo: Matt Haase

두 풍경이 빚은 내면의 지도

우고 론디노네의 시선은 유년 시절 성장 배경에서 비롯된다. 그의 고향인 브루넨Brunnen은 루체른 호수와 알프스 설산이 둘러싼 잔잔한 도시다. 매일 달라지는 물빛, 겨울 호수를 감싸는 안개, 여름 산바람의 잔향이 기억을 구성한다. 반면 부모님의 고향 이탈리아 마테라Matera는 석회암 절벽과 동굴 주거지가 남아 있는 고대 도시로, 강렬한 햇살과 황토색 건물, 구불거리는 골목이 선명한 인상을 남긴다. 텍스트만으로도 브루넨과 마테라의 건축, 날씨, 생활양식이 이질적이라는 게 상상되지 않는가. “맞아요. 완전히 다른 세계였어요. 두 지역의 대비가 저만의 시각을 만든 것 같아요. 작업은 제가 살아온 시간과 공간을 반영합니다.”

이후 빈, 베를린, 뉴욕을 거치며 우고는 ‘개인적 지리Personal Geography’라는 개념을 다져왔다. 개인적 지리는 지도상의 좌표가 아닌, 직접 걸어 도달한 장소들에서 축적된 기억, 관계, 감정이 엮어낸 심리적 지형을 말한다. 8월 29일부터 10월 18일까지 글래드스톤 서울에서 열리는 개인전 <in beauty bright>

‘Sun and the Moon’, Storm King Art Center, Mountainville, NY, 2023, Courtesy the Artist, Storm King Art Center, and Gladstone,

© Ugo Rondinone,

Photo: Jeffrey Jenkins

상실 이후

예술가의 출발점은 피렌체였다. 스위스 슈뷔츠Schwyz에서 대학 생활을 마친 뒤, 그는 르네상스 미술의 심장부인 피렌체로 건너가 6개월 동안 미술학교 SACI(Studio Arts College International)에서 공부하며 전통과 실험이 공존하는 환경을 경험했다. 미켈란젤로와 브루넬레스키의 유산이 남긴 조형미, 빛과 비례, 공간에 대한 감각이 일상의 벗이 되었다. 예술혼이 샘솟는 건 당연지사일 터. “제 방식대로 작업하고 실험했어요. 그때 이후로 저는 스스로를 예술가라 여겼고 지금까지 그렇게 살고 있습니다.” 1988년 우고는 첫 연인의 죽음을 겪는다. 어쩌면 평범하게 살아온 자신의 삶의 궤도를 바꿔놓은 사건에 관해 그는 이렇게 회상했다. “고백하자면 학창 시절, 저는 거의 작업을 하지 않았습니다. 그나마 제작한 몇 점의 작품은 헬무트 페데를레Helmut Federle의 추상 화풍과 영적인 면에 영향을 받은 것들이에요. 졸업을 앞두고 첫 연인이 에이즈로 세상을 떠나면서 잉크를 활용한 대형 풍경화에 몰두했어요. 그의 죽음은 제 인생을 완전히 바꿨습니다. 제게도 남은 시간이 길지 않다고 믿었고, 하루하루를 최대한 의미 있게 채우고자 했습니다. 1988년 말 에이즈가 파생한 슬픔을 통과하던 저는 자연에서 위안과 재생, 작업을 이끄는 영적 지도Spiritual Roadmap를 발견했어요. 그때부터 자연을 신성함과 일상성, 경외와 소요가 한자리에서 부딪히며 울림을 만드는 무대로 바라보게 되었고, 자연과 맺은 유대는 수십 년 동안 작업 세계의 원천이 되었습니다.”

시간을 둘러싼 우고 론디노네의 감각은 원을 그린다. 과거, 현재, 미래가 하나의 고리를 이루는 감각은 ‘데이트 페인팅Date Painting’을 포함해 빛을 탐구하는 연작, 해돋이와 달맞이, 보편적 감정과 무의식, 동물과 풍경을 잇는 다양한 모티프에 스며있다. “창작은 실용을 겨냥하는 것과는 거리가 멀어요. 명상이자 의례입니다. 시간을 보내고 흘려보는 과정 자체가 의례가 됩니다.” 그는 현대사회의 속도가 삶을 재촉한다고 지적하며 시와 미술 모두 느린 호흡 속에서 내면을 돌보는, 그러니까 의식을 확장하는 통로가 되어야 한다고 말한다. “속도는 일정을 재촉하지만, 느림은 시간을 보전하게 합니다.” 그의 작품 앞에 머무르면 머무를수록, 느린 호흡이 은근하게 우리에게 번져오는 건 바로 이런 이유 때문이 아니었을지. 비로소 시간과 자신을 온전히 끌어안게 되니까.

‘Cry Me a River’, Kunstmuseum Luzern, Switzerland, 2024, Courtesy the Artist, Kunstmuseum Luzern, Galerie Eva Presenhuber, Mennour, Esther Schipper, Gladstone, Kukje Gallery, and Sadie Coles HQ, © Ugo Rondinone, Photo: Stefan Altenburger

‘The Rainbow Body’, Aspen Art Museum, Aspen, CO, 2024~2025, Courtesy the Artist, Aspen Art Museum, and Gladstone,

© Ugo Rondinone, Photo: Daniel Pérez

무지개의 언어

우고 론디노네의 대표작은 단연 자연과 인공의 시적 균형을 구현한, 라스베이거스 모하비사막에 있는 ‘세븐 매직 마운틴Seven Magic Mountains’이다. 33개의 대형 석회암을 7개의 타워 형태로 쌓아 올린 작품은 높이 약 10m에 이르고, 네온사인이 떠오르는 데이글로Day-Glo 색상으로 칠해 무채색 사막과 대비를 이룬다. 멀리서도 형형색색의 돌탑이 시선을 사로잡을 정도다. “사막에 도착하면 자연의 장엄함과 인공 구조물이 한 공간에서 충돌하는 모습에 압도될 거예요.” 애초 2년만 설치할 예정이었으나 폭발적인 호응 덕분에 2026년 12월까지 연장이 결정됐다고. 현장에 서면 고요한 사막과 인공 색채가 긴장감과 해방감을 한꺼번에 전하는데, 자연과 인공의 경계에서 사유를 촉발한다 해도 진배없다. 작업에는 무지개, 나무, 비, 눈 등 낭만주의적 상징이 반복된다. 낭만주의romanticism가 무엇이던가. 비합리성과 꿈을 예술 속에 끌어들인, 이성보다 감성을 중시하는 사조 아니던가. 작가는 이를 ‘수동성passivity’이란 개념으로 넓혀 고립, 평온, 몽환의 상태를 시각화한다. “수동성은 기대를 거부하는 행위이면서 내면을 들여다보는 방법이에요. 더불어 대중의 기대를 거부하는 태도이자, 적극적으로 무엇을 하지 않아도 되는 상태지요.” 그는 예술가가 대중을 즐겁게 해야 한다는 통념에서 한발 비켜서, 아무것도 적극적으로 하지 않는 상태를 통해 관람자를 자기 성찰로 이끈다. 비록 작가의 작업 방향성은 본질적으로 사적이나, 인간의 조건을 탐색하는 일과 닮아 우리의 감각을 풍요롭게 한다.

느린 호흡과 관계의 감각은 전시장 밖으로도 이어진다. 다만 톤은 낮다. 그는 가까운 이들과의 만남에서 온 감정과 개념을 작업의 토대로 삼았고, 사회적 연대를 예술의 확장으로 실천해왔다. 특히 LGBTQ+ 커뮤니티와 관련한 활동, 고故 존 지오르노를 기리는 뉴욕 프로젝트 등은 예술이 한 개인의 기억을 넘어 공동체의 자리로 번져갈 수 있음을 보여준다. “예술은 사람들에게 자신의 위치를 돌아보게 해야 합니다.” 그의 말처럼 작가의 전시는 한 곳에 고정되지 않고, 지금 여기라는 시간과 장소, 그리고 우리의 관계를 담담히 되묻는다.

한국은 우고 론디노네에게 각별한 장면을 남겼다. 그의 작품 40여 점을 선보인 뮤지엄 산의 전시

Related articles