마치 우주의 일면을 보는 듯한 경외감이 드는 류지안 작가의 작품 ‘Eternal Flow 05’.

강명선, ‘From the Glitter 2012-02’, 2012

‘칠흑 같은 어둠 속에서 떠오른 영롱한 별과 달이 아닐까?’ 자개를 처음 마주한다면 으레 떠올릴 수 있는 생각이다. 빛의 각도와 시선에 따라 끊임없이 변하며, 마치 파도가 끝없이 밀려오고 사라지는 듯한 감각을 선사하기에 충분히 그런 생각이 들 법한 것. 재료로서 자개는 공예품이나 장신구로 만들기 위해 가공한 조개껍데기를 말한다. 자개가 지닌 고유의 빛은 정신을 맑게 하고 화를 누그러뜨리는 성질을 지닌다고 믿었으며, 풍요와 다산, 생명의 순환을 상징하기도 했다.

자개 공예는 조개껍질의 안쪽 면, 즉 진주층을 얇게 잘라 장식에 활용하는 전통 공예다. 주로 전복, 진주조개 등 바닷조개류를 많이 사용하며, 빛나는 표면이 보는 각도에 따라 오묘하게 색을 달리해 아름다운 광택을 내는 것이 특징. 패각 안쪽에 얇은 잎사귀 모양의 자잘한 조각이 겹겹이 쌓여 이뤄진 진주층이 빛을 반사해 오색의 빛깔을 내는 것이다. 특히 국내에서 자개의 활용 가치가 높았던 것은 조개의 종류 때문인데, 외국산 조개는 대부분 면적이 넓지만 색상이 아름답지 않은 반면, 국내에서 나는 조개는 크기는 작지만 ‘오색이 영롱하다’는 표현이 더없이 적확할 만큼 재료적 가치가 우수했다. 흔하지는 않지만, 조개껍데기 외에도 불에 구워 무르게 만든 짐승의 뿔을 의미하는 화각이나 바다거북의 등딱지인 대모, 상어의 껍질인 사어피 등이 자개의 재료가 되는 경우도 있다.

자개 공예와 자주 혼용되는 개념이 바로 나전칠기다. 둘은 밀접한 관계지만 엄연히 구분 지어야 하는 개념이다. 나전칠기는 자개를 이용해 무늬를 만들고 그 위에 옻칠을 여러 겹 입혀 마감하는 전통 기법 중 하나다. 즉, 자개 공예가 자개 자체를 활용한 장식 기법이라면, 나전칠기는 자개 공예를 포함한 더 넓은 범주의 공예 양식으로 옻칠과의 결합을 특징으로 한다. 자개 공예는 단독으로도 작품이 되지만, 나전칠기로 불리는 작품은 자개와 옻칠과 조화가 필수적인 것.

자개 공예만의 가치는 바로 그 빛과 색의 깊이, 그리고 수공예적 디테일에서 온다. 대개 공예의 영역에서 자개는 나무, 금속, 도자기 등의 표면에 붙여 장식하거나 문양을 새겨 넣는 방식으로 활용되곤 했다. 하나하나 다른 무늬와 광택을 지닌 자개 조각을 배열해 완성하는 과정은 고도의 기술과 예술적 감각을 요구한다. 인공적인 재료로는 재현할 수 없는 천연의 아름다움과 시간과 정성이 깃든 수작업이 자개 공예의 독보적인 가치를 만든다. 자개 공예에는 자연과 조화를 이루려는 동양적인 미학이 담겨 있어 전통문화의 정수를 느낄 수 있는 예술 형태로 손꼽힌다. 이러한 이유로 작금의 시대를 살아가는 아티스트에게 자개는 더없이 매력적인 재료일 수밖에 없다. 그들의 넘쳐나는 예술적 영감을 표현하기에 한 가지로 특정되지 않는 빛깔은 마치 수십 수백 가지의 물감을 담은 팔레트보다 더 귀중할 테니까.

자개의 무한한 예술적 확장, 류지안

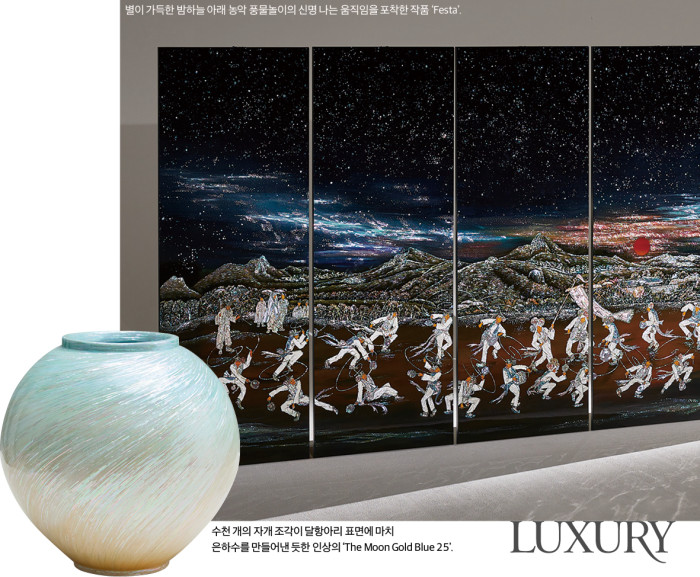

류지안은 자개 기법을 조형 언어로 확장해 사용하며 ‘현대 자개 예술’이라는 영역을 개척하는 작가다. 재료가 지닌 감각과 철학, 시간성, 내면의 흐름을 시각화하는 작업을 이어가고 있는 그는 한국에서는 자개가 주로 전통 공예의 재료로 읽히지만, 해외에서는 그 빛과 질감, 고유의 특성에 먼저 반응하거나 하이 주얼리 소재 또는 보석처럼 인식되는 경우가 많았음을 발견했다고 한다. 이러한 시선은 작가로 하여금 자개의 가능성을 새롭게 바라보게 했고, 자개를 더 유연하고 감각적인 예술 언어로 받아들이는 계기가 됐다. 자개의 물성과 감정을 동시대적 감각으로 풀어내는 방법을 고민하며 빛과 결, 흐름이 어떻게 감정으로 이어질 수 있을지를 탐구하는 셈. 마치 물감처럼 다양한 표현이 가능한 미술 재료로 자개를 받아들인 그는 회화와 오브제, 아트 퍼니처 등 여러 매체를 자유자재로 넘나드는 작품을 선보여왔다. 수천 개의 자개 조각이 모여 큰 빛을 내는 그의 작품은 전통을 현대적인 감각으로 재해석하고 확장하는 중이다.

나무와 자개의 따스한 조화, 김송이·김경훈

김송이·김경훈 작가는 ‘작고 소박한 나무가 주는 작은 행복’이라는 의미를 담은 공예 브랜드 소목소복을 운영하고 있다. 두 작가는 소목소복을 통해 원목과 전통 자개 기술을 결합해 생활 속에서 쓸 수 있는 소품과 가구를 선보인다. 누나 김송이 작가가 목공 작업을 하고, 동생 김경훈 작가가 그 위에 자개를 얹는 순서로 작업한다. 일반적인 자개 작품이 검은 옻칠 바탕에 자개를 붙이는 반면, 소목소복은 원목의 자연스러운 나뭇결 위에 자개를 세밀하게 상감하는 방식을 사용한다. 이로 인해 자개의 빛과 원목의 결이 조화를 이루어 독특하고 따뜻한 느낌을 내는 것. 자개로 구현하는 대상 역시 고등어, 굴비, 산 등 일상에서 볼 법한 자연물을 선택해 친근하다. 대표작 ‘일상소복사’ 시리즈 역시 이와 궤를 같이한다. 원목 위에 손가락 크기로 수영하는 사람이나 산책하는 강아지 같은 일상적 장면을 자개로 표현한 것이 특징. ‘자개가 우리 일상을 품으면 어떨까?’라는 호기심에서 출발한 시리즈로, 자개를 일상의 소재로 재해석한 셈이다.

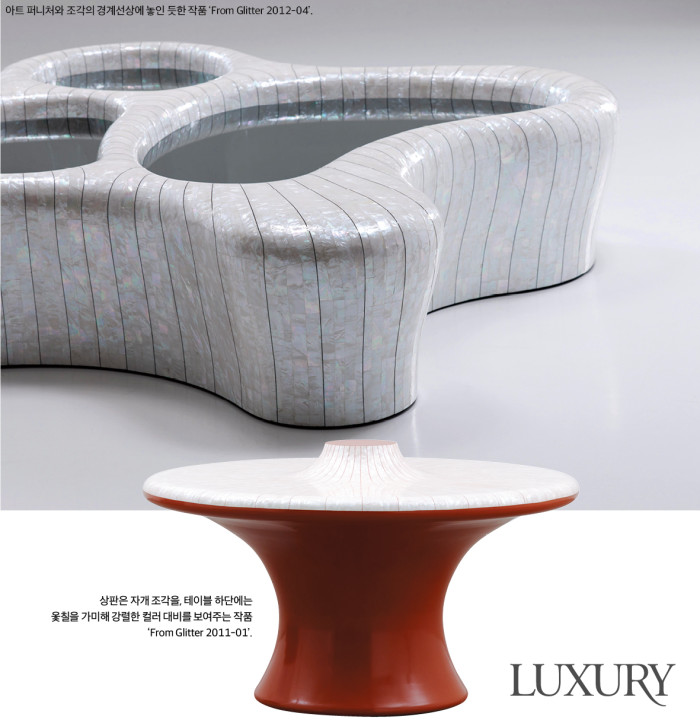

유기적 형태 위에 쌓은 빛의 껍질, 강명선

강명선 작가는 자개를 활용한 아트 퍼니처 겸 오브제를 만든다. 그는 과거 자개 공예가 대부분 평면에 국한되어 있었다는 점에 문제의식을 느꼈고, 이를 극복하고자 입체적이고 곡선이 강조된 유기적 형태 위에 자개를 입히는 자신만의 방식에 집중해왔다. 대표작인 ‘빛으로부터’ 시리즈는 소파나 테이블처럼 기능을 갖춘 가구지만, 조각 작품이나 오브제처럼 느껴지는 독특한 형태를 지녔다. 표면은 스펀지와 가죽으로 구성된 좌판을 중심으로 설계해 사용감을 고려한 점이 돋보이지만 가구의 굽이치는 곡선 실루엣은 예술에 근간을 둔 듯한 인상이다. 더군다나 그 위에는 얇고 단단한 자개 조각들을 하나하나 붙여 조명에 따라 반짝이는 표면을 만들어 더없이 미학적인 인상이다. 이 반짝임은 마치 물결처럼 살아 움직이는 듯한 시각적 효과를 내며, 보는 이로 하여금 자개를 단순한 장식이 아닌 ‘빛을 다루는 재료’로 인식하게 만든다. 그는 전통 기법을 그대로 답습하기보다 현대적 조형 언어로 재해석하는 데 주력한다. 예컨대, 자개를 평면이 아닌 곡면에 입히기 위해 다리미로 열을 가해 형태에 맞게 부드럽게 만들고, 수차례 클리어 코팅을 덧입혀 마감하는 등의 방식을 활용하는 것이다.

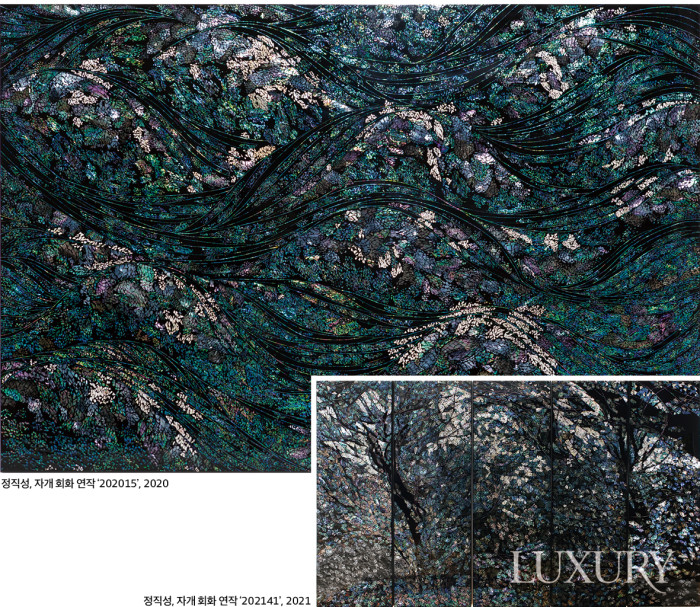

끊음질로 확장하는 회화, 정직성

정직성 작가가 그에게 익숙한 붓질 대신 끊음질(자개를 칼로 끊어가며 붙이는 방법)을 시작한 때는 6년 전으로 거슬러 올라간다. 이전에 작가는 공간의 리듬감과 건축적 조형성을 역동적인 필치로 해석하는 추상회화 작업을 선보여왔다. 연립주택, 공사장 추상, 기계 연작들이 대표적이다. 2019년, 작가는 자개 명인의 추천으로 나전칠기 기법을 배웠고, 미술과 분리된 장에 속해 있는 공예를 회화에 접목하고자 ‘현대 자개 회화’ 연작을 시작하게 됐다. 현재 작가는 자개가 지닌 빛, 본래적인 추상성에 깊이 매료되어 있다. 자개로 아무리 구체적인 것을 표현하려 해도 추상적으로 변한다고 말할 정도. 자개라는 전통적인 재료가 갖는 고유의 물성이 회화라는 현대미술의 맥락에서 어떻게 새로운 이미지의 가능성을 여는지에 초점을 맞춘 과감한 작업을 선보이는 데에는 이 같은 이유가 자리한다. 붓질 대신 자개 조각을 하나하나 붙이면서 완성되는 그의 현대 자개 회화는 평면성 대신에 물질성을 가득 품고 있다.

Related articles