한혁 고문 뒤로 보이는 작품은 제라시모스 플로라토스Gerasimos Floratos의 ‘Untitled’(2021).

한혁 건설 시행사 구건산업의 고문. 정직을 삶의 아집으로 삼고 20년 넘게 묵묵히 일했다. 최근 경기도 안성에 자신에게 건네는 건물을 세웠고, 그 안에 추상회화를 중심으로 한 미술 컬렉션을 구성했다.

외벽을 안으로 끌어당긴 듯한 독특한 형태, 층마다 놓인 발코니와 정원, 구조의 효율보다 자연과의 접점을 택한 설계. 경기도 안성에 있는 구건산업의 신사옥은 단단하면서도 유연한 한혁 고문의 태도를 닮았다. 이곳은 단순한 일터를 넘어 ‘그가 스스로에게 건네는 고요한 보상’이다. 20년 넘게 쉼 없이 달려온 시간 위에서 이제는 자신만의 속도로 숨 쉴 수 있는 장소. 구건산업의 ‘구龜’가 거북이를 뜻해서일까. 느리지만 멈추지 않고, 드러내지 않지만 묵직한 힘을 품은 존재처럼 신사옥은 은근과 끈기의 시간을 구조와 리듬, 마감으로 응축해낸다. 그리고 그 안에 ‘정말 나만 보고 싶은’ 한혁 고문의 컬렉션이 있다. 문을 두드리는 이가 있다면 나직이 열어둘 뿐, 이곳은 언제나 사유의 결을 따라 말없이 흐른다. 그림은 그렇게 자연스럽게 스며들어 위안을 주고, 생각을 맑게 하고, 어떤 날은 나를 향해 질문을 던진다. 그렇게 모든 것이 자기 속도로 쌓인 풍경 속에서 작품은 비로소 일상의 중심이 된다.

컬렉팅을 시작하게 된 계기가 궁금합니다.

우연히 영화 <러빙 빈센트>를 보고 컬렉팅에 관심을 두게 됐습니다. 아를 사람들이 고흐를 마을에서 추방해달라고 탄원서를 쓴 일, 고흐가 귀를 자르게 된 사연 등이 강한 인상을 남겼거든요. “내가 가진 모든 걸 팔아서 단 하나를 품에 안을 수 있다면, 그것은 고흐의 작품일 것”이라고 여러 번 말했을 만큼 한동안 그에게 푹 빠졌죠.

첫 번째로 구매한 작품이 고흐의 것이라면 얼마나 행복했을까요.

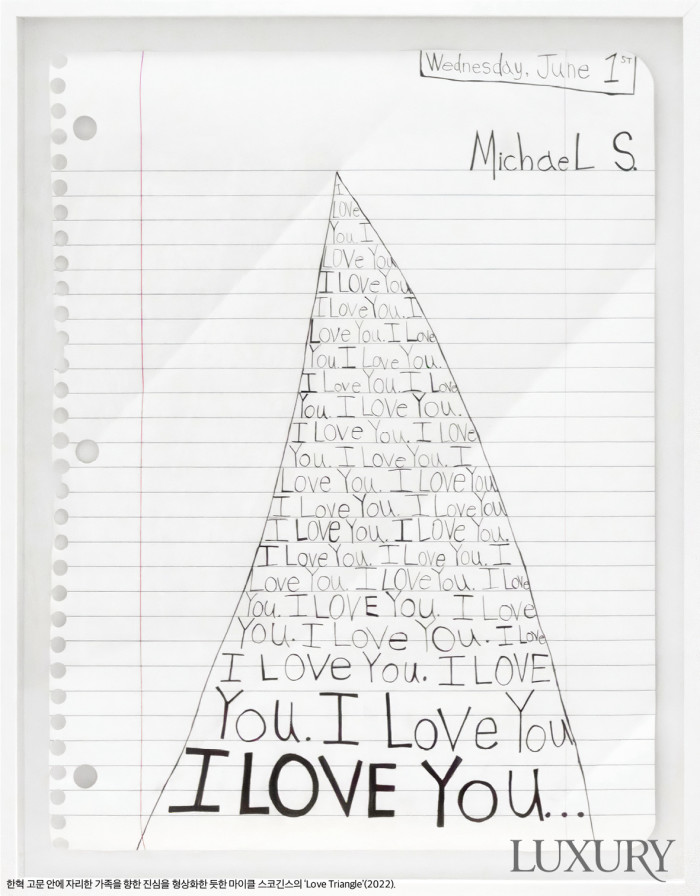

안타깝게도 그 꿈은 아직 이뤄지지 않았습니다. 서초동 부띠크 모나코 건물에 자리한 제 사무실 인테리어를 마치고 나서 저에게 집중할 수 있는 환경을 만들고 싶었어요. 그 마침표를 무엇으로 찍을지 고민하다가 선택한 것이 마이클 스코긴스Michael Scoggins의 추상 작품이었습니다. 제 첫 번째 컬렉션이죠. 총 5점을 소장 중인데, 그중 가장 애정하는 작품은 ‘Love Triangle’(2022)이에요. 겉보기에는 “I Love You”라는 텍스트의 반복처럼 보이지만, 오랜 시간 응시하면 “당신도 나를 사랑한다”라는 문장으로 이어지는 리듬을 느낄 수 있어요. 그 흐름이 제 안에 자리한 가족을 향한 진심을 형상화한 것 같기도 하고요.

사옥 공간이 추상 작품으로 가득 찬 듯해요.

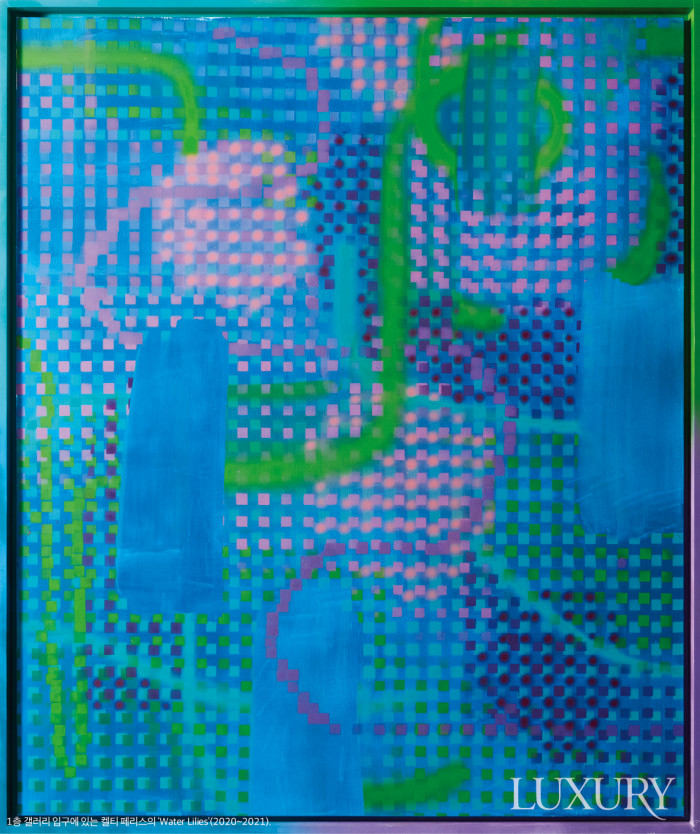

1층 갤러리 입구를 지키고 있는 켈티 페리스Keltie Ferris의 ‘Water Lilies’(2020~2021)는 여전히 난해한 작품입니다. 보는 각도에 따라 형상이 달라지는 까닭에 지금도 정확히 이해하지 못하고 있어요.(웃음) 작품은 몽환적인 정취와는 거리가 있고, 얼핏 몬드리안의 기하학적 추상을 닮은 듯하지만, 일정한 색면으로 구성된 몬드리안의 작품과 달리 페리스의 ‘Water Lilies’는 정면과 측면이 자아내는 색감이 미묘하게 다릅니다. 그래서 저는 “작가가 자신의 의도를 충분히 표현하지 못한 것이 아닐까?”라는 나름의 결론을 내리게 됐죠. 그런데도 내면이 소란스러울 때, 집중이 필요할 때마다 이 작품 앞에 섭니다. 작가가 말하고자 하는 바, 어찌 보면 작품의 ‘정답’을 찾기 위해 20~30분씩 몰입하면, 정신이 맑아지더라고요. 그 의도를 헤아리려는 과정 자체가 무척 흥미롭고, 동시에 저를 옥죄던 무언가에서 벗어나게 해주는 느낌이 좋습니다.

이 외에도 컬렉터님을 매료시킨 작품이 있나요?

1930년대 독일에서 벌어진 유대인 학살을 묘사한 마르크 샤갈Marc Chagall의 ‘하얀 십자가 처형White Crucifixion’(1938)을 처음 보았을 때 1차원적으로 현실을 재현한 것이 아닌, 살바도르 달리처럼 비상식적이고 초현실적인 감각으로 자신만의 세계를 풀어낸 작품으로 다가왔어요. 십자가 주변에 배치된 굶주린 사람들, 형벌 받는 사람들의 모습은 “샤갈의 잠재의식 안에는 얼마나 다양한 이야기가 숨어 있었을까?”라는 질문을 떠올리게 했고요. 이는 제가 회화라는 매체에 강하게 끌리는 이유이기도 합니다. 개인적으로 조각은 형태와 구조를 통해 메시지를 전달하지만 표현이 한정적인 반면, 그림은 보는 사람마다 각기 다른 해석을 낳고, 몰입의 깊이에 따라 새로운 상상을 불러일으키죠. 저는 그림 앞에 서서 사유하고, 몰입하며, 감정을 비우고 다시 채움으로써 위안을 얻어요. 언젠가 이 작품을 제 공간에 모실 수 있으리라 믿어 의심치 않습니다.

작품은 어떤 방식으로 구매하시나요?

주로 갤러리를 통해서 해요. 미술관에 도 자주 가지만, 미술관에서는 구매가 불가능하기에 작품을 감상하고 경향을 파악하는 정도죠. 감상과 수집의 경로가 조금 다른 셈입니다.

“어느 날 문득 지나가다 마주쳤을 때 마음을 편안하게

해주는 작품을 컬렉팅해야 합니다. 매일 바라봐도

지루하지 않고, 감성에만 과하게 기대지 않으면서도, 자연스럽게 곁에 두고 싶은 그림이

평생의 벗이 되어주죠.”

흡사 작은 미술관을 조성한 듯한 공간이에요. 오랜 시간 작품을 곁에 두겠다는 의지가 고스란히 전해집니다.

작품을 온전히 ‘나만의 시선’으로 바라볼 수 있는 공간이 필요했습니다. 마음이 동하는 작품을 구매해 전시하고, 때로는 홀로 내밀한 대화를 나누고, 수장고에 넣었다가 다시 꺼내는 일련의 행위 속에서 제 감정과 생각을 정리하곤 해요. 고백하건대, 정말 저만 소유하고 싶은 작품도 있어요. 20년 넘게 회사를 이끌어온 저에게 주는 선물인 셈이죠.

공간을 구성할 때 고려하는 요소가 있을까요?

작품이 인테리어와 가구 등 전체적인 공간의 흐름 속에서 얼마나 자연스럽게 어우러지는지를 먼저 고려합니다. 작품이 그 자체로도 아름다워야 하겠지만, 궁극적으로는 공간 전체와 함께 하나의 정서적 온도를 형성하는 것이 더 중요하다고 생각하거든요. 그래서 저는 주변과 유기적으로 조화를 이루며 존재하는 작품에 더욱 끌립니다. 또 하나의 중요한 기준은 컬렉션 간의 연결성이에요. 제 소장품들은 주로 컨템퍼러리 중심이기에 새로운 작품을 들일 때에도 기존 컬렉션의 정서와 흐름 안에서 자연스럽게 스며들 수 있는지를 고민합니다. 다시 말해, 트렌드나 시장 반응을 기준으로 삼지 않는다는 의미예요. 작가를 선택할 때도 단지 나이나 경력으로 구분하지 않아요. 그보다 작업 의 밀도, 지속성, 시장 내에서 위치 등을 종합적으로 살펴봅니다. 예로, 블루칩 작가는 어느 정도 안정성을 갖춘 경우가 많고, 젊은 작가는 조금 더 실험적이고 에너지가 넘칩니다. 블루칩 작가인 양주혜의 색점 작업은 구조적이고 질서 있는 시각적 리듬을 통해 공간에 안정감을 부여하고, 테일러 화이트 같은 젊은 작가의 작품은 감정적인 붓질과 유기적 형태로 공간에 생동감과 에너지를 불어넣죠. 이처럼 서로 다른 작가의 작업이 한 공간 안에서 균형 있게 공존할 때, 이성과 감성이 조화를 이루는 분위기가 완성됩니다.

구건산업 1층 갤러리. (왼쪽부터) 로버트 모얼랜드Robert Moreland의 ‘Untitled Dark Curved Drop’(2019), 황현신의 ‘Parkerized Steel Table’(2022), 테일러 화이트Taylor White의 ‘Unseen Forces’(2022), 조지 몰튼-클락의 ‘There is nothing better than drinking rose and taking the world with you’(2022)와 ‘His thumbs aren’t so small(2022), 양주혜의 ‘Untitled’(2019).

컬렉팅을 막 시작하는 사람들을 위한 조언이 있다면?

누군가의 권유나 작품의 평판 때문에 선택하는 것이 아니라, 어느 날 문득 지나가다 마주쳤을 때 마음을 편안하게 해주는 작품을 컬렉팅해야 합니다. 매일 바라봐도 지루하지 않고, 감성에만 과하게 기대지 않으면서도, 자연스럽게 곁에 두고 싶은 그림이 평생의 벗이 되어주죠. 사람들은 종종 어떤 작품이 경제적으로 가치 있다고 이야기하곤 하는데요. 그런 기준에 휘둘리면 그림을 하나의 자산으로 보게 되고, 결국 예술은 속물적인 물건으로 변질되고 맙니다. 예술은 감정과 일상을 어루만지는 존재이지, 투자 수단이 되어서는 안 됩니다.

컬렉팅에 영감을 주는 미술비평가의 문장 혹은 음악이 있다면?

사실 미술비평을 거의 읽지 않아요. 미술은 제게 지극히 개인적인 체험이라서요. 어떤 작품을 만났을 때 그것이 제 안에서 어떤 울림을 주는지가 가장 중요합니다. 결국 비평이라는 건 타인의 언어로 덧입힌 해석이잖아요? 그것을 본 순간부터 제 감상은 누군가의 시선 아래 놓이게 되고, 작가의 본래 의도도 왜곡될 수 있다는 우려가 듭니다. 대신, 음악은 제 컬렉팅에 큰 영향을 미치는 요소예요. 특히 사라사테의 ‘치고이네르바이젠’에 담긴 애잔함과 절정을 오가는 바이올린 선율은 제 삶의 궤적과 닮았어요. 그 음악을 들으며 그림을 보고, 또 그 감정 속에서 작품을 찾아보기도 하고, 그렇게 수없이 반복하며 몰입을 경험합니다. 저는 컬렉팅은 정보가 아닌, 이러한 ‘몰입의 깊이’에서 시작된다고 믿습니다. 음악과 미술, 감정과 시선이 맞닿는 바로 그 지점에서요.

Related articles