조선적인 풍류의 시작, 진경산수화

예부터 자연에 대한 관심이 높았던 동양에서는 그 경외심을 담은 산수화를 많이 그렸다. 중국에서는 도가의 신선 사상이 유행하면서 산수화를 많이 그렸는데, 시각적 감상보다 그림을 통해 사상을 표현하는 것을 중시했기에 실제 자연보다 상상 속 자연을 표현하는 것이 흔했다. 중국의 영향을 받은 우리 산수화도 마찬가지였다. 안평대군이 꾼 꿈을 그린 안견의 ‘몽유도원도’는 상상 속 풍경을 그린 그림이고, 중국 남송의 성리학자 주희의 ‘무이구곡도가’를 그림으로 묘사한 ‘무이구곡도’나 중국 문학 작품에 자주 등장하는 소상강의 경치를 그린 ‘소상팔경도’는 모두 조선의 산수화지만 이상향으로 존재하는 중국 산천을 담았다. 조선 후기에 이르러 변화가 일어난다. 당시 사회를 지탱하던 이념인 성리학을 보완하기 위해 실학이 떠오른 것. 인간의 삶에 대한 깊이 있는 성찰이 시작됐고, 이는 조선 사회와 문화 전반에 변화를 가져온다. 무의식적으로 받아들였던 중국 화풍에서 벗어나 조선의 자연을 사실적으로 그린 진경산수화는 이러한 배경 아래 탄생했다. 진경眞景이란 문자 그대로 참된 경치를 말한다. 우리 산하를 직접 답사하고 화폭에 담았다는 점에서 상상력을 바탕으로 그린 관념 산수화와 차별되며, 자연을 있는 그대로 묘사하되 사실적 표현과 개성적 화법을 결합해 내재된 경치까지 담는다는 점에서 실경 산수화와도 구분된다. 정선은 진경산수화를 창안하고 발전시킨 조선 대표 화가다.

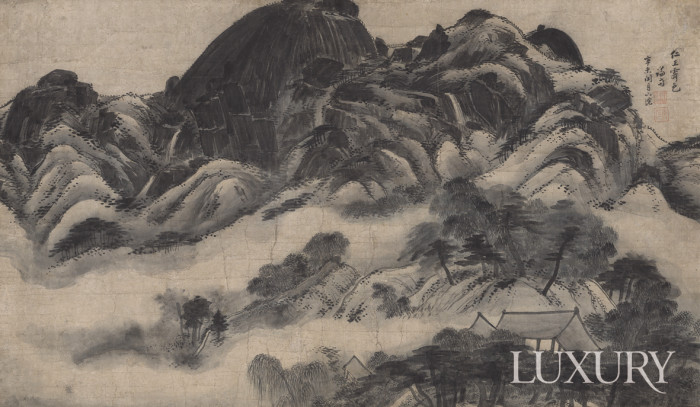

정선, ‘인왕제색도’, 1751, 종이에 수묵, 79.2x138.2cm, 국립중앙박물관 소장. 비 온 뒤 개기 시작하는 인왕산의 모습을 강렬한 붓 터치로 실감나게 묘사했다.

호암미술관 전경.

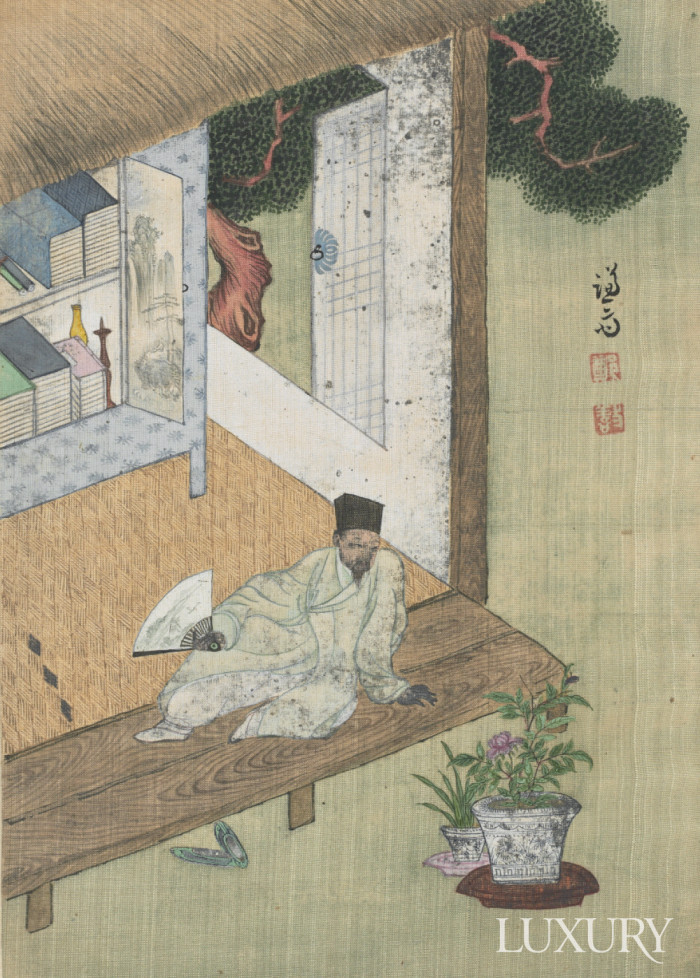

정선, ‘독서여가도’, 1740~1741, 비단에 채색, 24.0x16.8cm, 간송미술문화재단 소장. 사랑방 앞 툇마루 위로 한 선비가 앉아 청화백자 화분에 심은 붉은 해당화를 바라보고 있다.

“독창적인 기법과 개성 있는 필치로 조선 최고의 화가로 불린 겸재 정선. 권문세가의 후원을 받았고, 그의 그림은 컬렉터들의 버킷 리스트였기에 돈이 있어도 구할 수 없었습니다. 진정한 조선의 럭셔리인 셈이죠.” _ 리움미술관 소장품연구실장 조지윤

조선 고유의 문화적 자부심을 담다

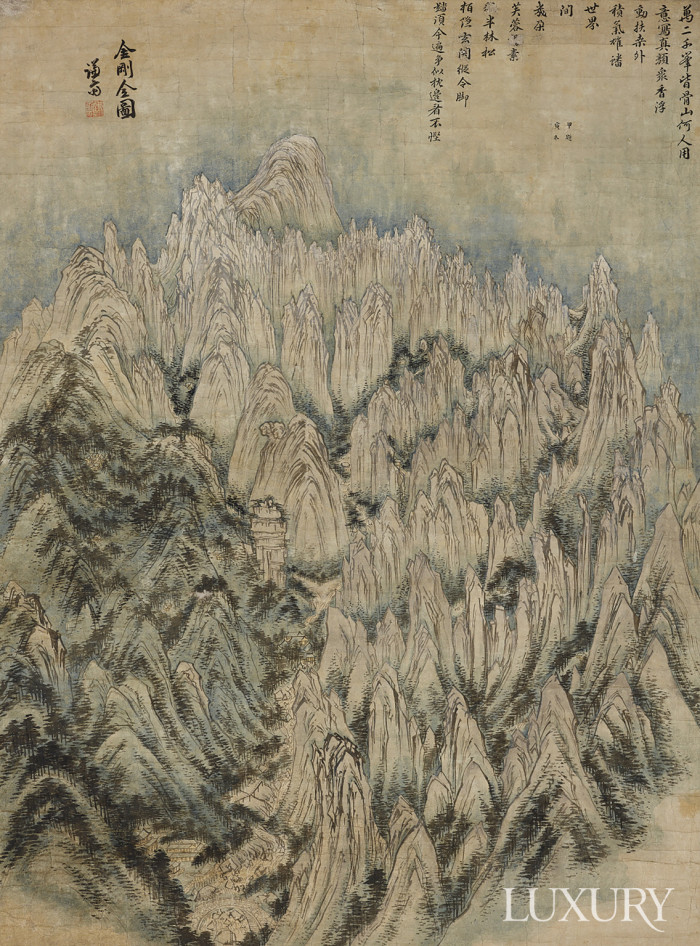

정선은 풍경을 그대로 묘사하기보다 자신의 시선에 따라 과장하거나 생략하면서 자기만의 풍경으로 그렸다. ‘인왕제색도’는 여름날 소나기가 내린 후 개기 시작하는 하늘 아래 웅장하게 모습을 드러낸 인왕산을 그린 작품이다. 물기가 남아 있는 거대한 암벽은 진한 먹으로 중첩시키고, 다른 산들은 빠른 필선으로 간략하게 표현했다. 실제 인왕산은 인왕제색도보다 밋밋하다. 화강암으로 이뤄진 봉우리는 흰색이고, 죽마고우인 사천 이병연의 집으로 추측되는 그림 속 집채는 실제보다 훨씬 낮은 곳에 있다. 병색이 깊던 친구의 쾌유를 빌며 산수화에 자신의 감정을 투영했던 것으로 보인다. 주관적 시점으로 공간을 재구성한 것은 ‘금강전도’도 마찬가지. 정선은 금강산의 거대하고 웅장한 산세, 날카로운 산봉우리와 암벽, 금강산 1만2000봉을 한 폭에 담아냈다. 왼쪽 하단의 나무에 둘러싸인 집은 금강산 초입의 장안사고, 가운데 홀로 우뚝 솟은 바위는 정철의 ‘관동별곡’에 등장하는 금강대다. 사자를 닮은 사자 바위와 ‘묘길상’이라 불리는 부처상도 실재한다. 여행 안내서처럼 사실적이지만, 새의 시선을 빌려 극적으로 화면을 구성했다. 가만히 보면 금강산 전체를 하나의 원에 담았는데, 가운데 산의 곡선을 따라 태극 문양이 보인다. 양반 출신의 화가인 그가 음양의 조화라는 성리학에 기반해 풍경이 지닌 가장 이상적인 아름다움을 그림에 담으려 했던 것으로 보인다. 풍경을 보고 자신이 느낌 감정을 그림에 녹여낸 천재 화가, 겸재 정선은 그림에 조선 고유의 문화적 자부심을 담아냈고, 중국 화풍에서 벗어나 조선 회화의 수준을 크게 높였다. 조선의 자연은 물론 사회상까지 담아내며 그의 그림은 조선의 문화를 대표하는 상징적 가치를 지니게 됐다. 조선 최고의 예술적 가치와 문화적 정수를 담아냈으니 가히 조선의 럭셔리로 불릴 만하다. 호암미술관에서 열리는 <겸재 정선>전에서는 정선의 대표 작품을 통해 진경산수화의 흐름과 의미를 되돌아보는 것은 물론 문인화와 화조화 등 정선이 그린 다양한 주제의 작품을 감상하며 그가 가지고 있던 문인 의식과 집안에 대한 자부심을 엿볼 수 있을 것이다.

정선, ‘금강전도’, 18세기 중엽, 종이에 수묵담채, 130.8x94.5cm, 개인 소장. 기묘하고 수려한 경치에 화가라면 누구나 화폭에 담고 싶어 했던 금강산.

정선, ‘노백도’, 18세기, 종이에 수묵담채, 55.6x131.6cm, 리움미술관 소장. 정선의 흔치 않은 단독 나무 그림.

기간 2025년 4월 2일~6월 29일

주소 용인시 처인구 포곡읍 에버랜드로562번길 38 호암미술관

홈페이지 www.leeumhoam.org

인스타그램 @leeummuseumofart

Related articles